中世の多摩を歩いてみませんか

中世の多摩散策コース

JR青梅線に揺られていくと、みどり豊かな景色が目の前に広がっていきます。この辺りは、鎌倉時代から戦国時代まで三田氏という地方豪族が支配しており、周辺の寺社や城館に数々の足跡を残しました。また、三田氏が平将門の後裔と称していたこともあってか、平将門にまつわる伝承も数多く残されています。

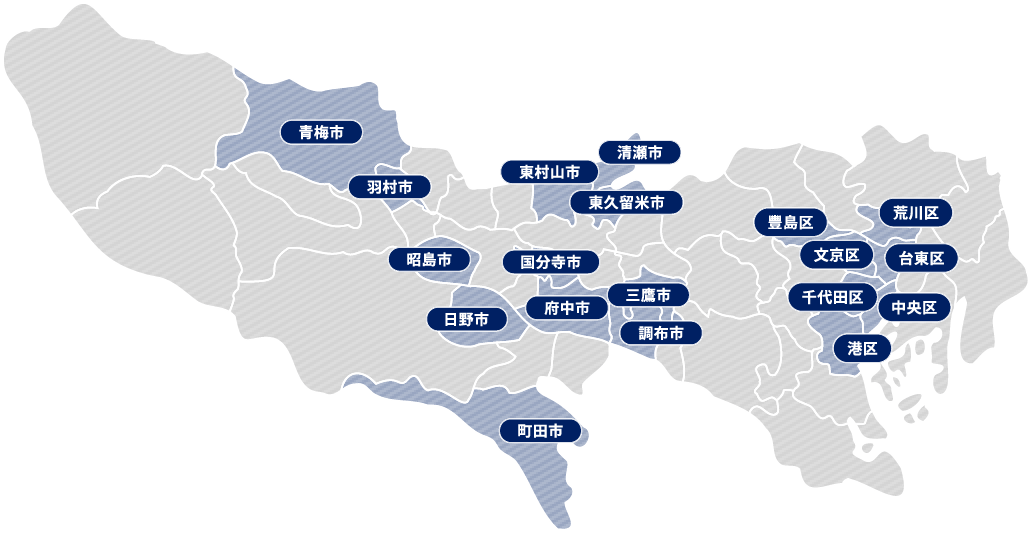

今回は、青梅・羽村・昭島にある中世を感じられる文化財を中心に、文化財めぐりコースを設定しました。文 化財を彩るみどりとともに、歴史豊かな多摩地域の新しい魅力を発見してみてください。

中世の多摩(青梅・羽村・昭島)を歩こう

奥多摩を源とする多摩川は青梅に至って扇状地形をなし、青梅から羽村・昭島へかけては比較的平坦な地形となります。古代の武蔵国では、府中に国府が置かれたことから、東山道の新田駅と足利駅の間から分岐し、比企丘陵を通り、所沢市、東村山市、国分寺市から府中市に至る東山道武蔵路が造られました。国府の衰退後も、北関東から鎌倉への主要なルートとなりました。このルートは新田義貞が鎌倉を滅亡させた時のルートでもあります。

青梅の地はこのルートからは外れますが、秩父方面から来る鎌倉街道が通り、府中や鎌倉へとつながっています。また、霞川によって青梅は入間方面へも開けており、重要な地域でした。武蔵国は鎌倉のある相模国に隣接し、鎌倉幕府の有力な御家人などの所領地となります。室町時代以降は関東公方・関東管領の支配地となり中小豪族が在地化していきます。

青梅・羽村・昭島の地は、鎌倉時代から戦国時代まで三田氏という地方豪族が支配していました。『吾妻鏡』建長2年(1250)の項や『太平記』に三田氏の記述が見られます。三田氏は天寧寺の大永元年(1521)銘のある梵鐘に「大檀那平氏朝臣(将門之後胤三田弾正忠平政定)」という記述があり、平将門の後裔と称しています。平将門(? -940)は、桓武平氏高望王の孫で、天慶2 年(939)関東で中央に反乱し、「新皇」と称しました。平将門は反乱の前年に武蔵国の国司と郡司の争いに介入したり、また反乱後には関東の諸国に出兵し、弟などを関東各国の国司に任命する中で、武蔵国に足跡を残します。三田氏は比較的鎌倉から近い多摩の地で支配領域を持ち、関東の実力者であった平将門の後裔を称することからも有力な地方豪族だったと考えられます。

三田氏は多摩川の中・上流の三田谷・三田領を支配していましたが、小田原北条氏の南武蔵進出の際に海禅寺北方の辛垣城で滅亡します(永禄6年(1559)?)。このため、三田氏の供養墓は海禅寺にあります。今回のルートで紹介している寺社や城館は三田氏が大檀那や城主とされているところが多く、また、平将門との関係を物語る伝承も残されています。寺社の縁起や伝承に触れ、中世の三田領を歩いてみてください。

なお、江戸時代以降は江戸・東京に近く、青梅街道、五日市街道、成木街道などの諸道が整えられ、この地は木材や伊奈石、石灰や木炭などを産出して発達しました。関連した豪農の屋敷跡なども残されていますので、是非お立ち寄りください。

散策順路

散策順路・羽村市

散策順路・昭島市

- 木造金剛力士立像

- 拝島のフジ

- 大日堂境域及び日吉神社境域

散策コース地図

カタログ版案内(PDF)

青梅散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

海禅寺境域

瑞龍山海禅寺は、多摩川を望む山麓に位置し、僧

永禄4~6年頃(1565 ~ 67)、小田原北条氏と対立した三田氏は、本城であった勝沼城を出て、当寺の後方の雷電尾根上に位置する天険の山城

海禅寺山門

その境域は多摩地域の禅宗山岳寺院の典型例であり、現在も慶長17年(1612)建立の総門(青梅市指定文化財)や寛政5年(1793)再建とされる山門など、江戸時代の建築が残されています。

多摩川を挟んだ対岸には、『新・平家物語』で知られる国民的人気作家、吉川英治記念館があります。後方には三田氏の

三田氏供養墓

海禅寺境域の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 6:00 ~ 16:00

- 料金 :

- なし

青梅散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

金剛寺

金剛寺の青梅

都指定天然記念物 大正11年6月指定

金剛寺の青梅

JR 青梅駅から西へ750m 程向かったところにある金剛寺境内の本堂前に、「金剛寺の青梅」という1本のウメの木があります。

伝説によると、平将門がこの地に立ち寄った際、馬の鞭としていたウメの枝を地に挿し、「我願成就あらば栄ふべし。しからずんば枯よかし。」と誓ったところ、枝は根を張り、葉を繁らせたため、将門は喜んで仏閣を建てたとされています。そしてこのウメが「金剛寺の青梅」だと言われています。

ウメはバラ科の落葉小高木で、中国原産のものが奈良時代以前に日本に渡来し、広く栽培されるようになったとされています。通常、その果実は熟して落下します。ところがここのウメは、夏を過ぎても青いままなっているということで、そのことが「青梅」という地名の

なお、この現象は、植物学上で「稚態保留」と呼ばれるもので、稀に存在する現象だそうです。

金剛寺表門

都指定有形文化財(建造物) 昭和36年1月31日指定 昭和51年7月1日種別名変更

金剛寺表門

平将門がこの地に梅の一枝を挿し、根付けば一寺を建立するとの誓いを守って建てたと伝わるのが、青梅山無量寿院金剛寺です。寺名は遍へん照じょう金剛(空海の

将門の後裔を自称する三田氏の衰退後は、小田原北条氏の帰依を受け隆盛し、徳川氏からも朱印状が寄せられ20 石を与えられました。しかし天保12年(1841)に諸堂宇が焼失、わずかに表門と鐘楼が被災を免れたといいます。寺には「

表門は、明治初期に街区整理により現在地に移されました。一間一戸の四脚門で、切妻造、瓦棒銅板葺で、旧状を良く保っています。

意匠的には妻面が見所で、大きな板

金剛寺の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 7:00 ~ 17:00

- 料金 :

- なし

青梅散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

天寧寺境域

高峰山天寧寺は、元々この地にあった平将門創建と伝えられる真言宗高峯寺の地に、当地の領主三田氏が文亀年間(1501-04)に創建した禅宗(曹洞宗)寺院です。南東方向には三田氏が本拠とした勝沼城が位置しています。『

丘陵地の谷合い、境内には現在も江戸時代の

鐘楼には三田政定の寄進した大永元年(1521)の銘を有する銅鐘が残されています。「平氏朝臣/将門之後胤/三田

天寧寺境域

天寧寺境域の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 6:00 ~ 16:30(夏季は17:00 まで)

- 料金 :

- なし

青梅散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

勝沼城跡

中世青梅地域を支配した豪族三田氏が拠点とした城が勝沼城です。

三田氏は平将門の子孫と称し、室町時代から有力領主として、この地に勢力を張っていました。室町後期以降、この地は上杉氏、北条氏両者の勢力圏の境界にありましたが、永禄4年(1561)上杉謙信(長尾景虎)の関東侵攻時に上杉方に属したことをきっかけに北条氏照に攻められ、三田氏は滅亡することとなりました。

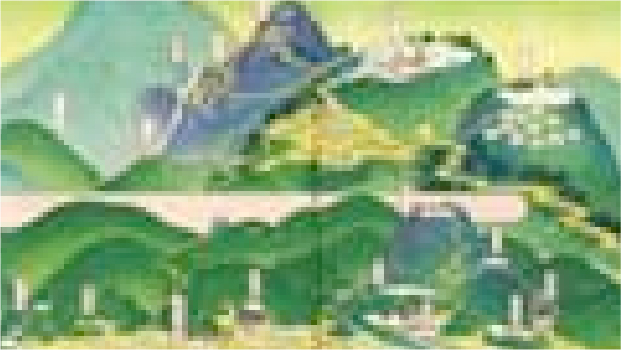

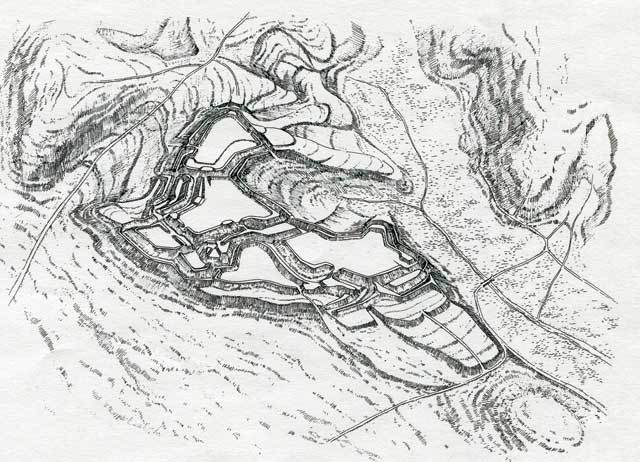

勝沼城推定復元俯瞰図(南東から)

江戸時代後期に記された『

現在、一円は東京都の歴史環境保全地域にも指定され、歴史的遺産と併せてその良好な自然が保護されています。

※健脚な方に限ります。

勝沼城跡の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

青梅散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

塩船観音寺

観音寺本堂

重要文化財(建造物) 昭和21年11月29日指定 昭和38年2月13日名称変更

観音寺本堂

塩船観音境内の丘陵地の中程の、やや広く平らに整地された場所に本堂(観音堂)があります。

本堂は寄棟造、茅葺、桁行・梁間とも5間(約12m四方)の比較的大きな建物です。外観は非常に簡素で、外周を板壁と板戸で囲い、床は板敷、天井も鏡天井とする閉鎖的な空間です。内部は「結界」と呼ばれる格子戸の

また須弥壇上の

観音寺本堂の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 8:00 ~ 17:00

- 料金 :

- 100円

観音寺仁王門

重要文化財(建造物) 昭和21年11月29日指定 昭和38年2月13日名称変更

観音寺仁王門

塩船観音の境内入り口の、平地から丘陵地に差し掛かろうとする場所に、仁王門は建っています。

規模は桁行6m、梁間3.6 mで、切妻造、茅葺の三間一戸八脚門とし、中央には扉を入れず上部に「大悲山」の扁額を掲げ、両脇間に仁王像を安置します。建立年代は不明で、『新編武蔵風土記稿』には寿永3年(1184)の棟札があると記されますが現存せず、天文2年(1533)に三田政定・綱定が仁王を修理した時の棟札が残ります。

本堂と細部意匠を比べると、時代が少し下った室町時代末期の建築であると考えられます。比較的立ちが高く、組物も多用しない簡素な造りで、妻面(側面の上部)の中央柱を通し柱とするのが特徴です。

観音寺阿弥陀堂

重要文化財(建造物) 昭和21年11月29日指定 昭和38年2月13日名称変更

観音寺阿弥陀堂

阿弥陀堂は、塩船観音の入口、仁王門の少し奥に建っています。

寄棟造、茅葺形銅板葺で、板張りの簡素な外観です。見かけは桁行3間、梁間4間ですが、間口1間、奥行2間の内陣の四周に1間の庇を巡らせた、いわゆる阿弥陀堂形式の堂宇です。内陣は、後ろ半分を板壁と格子戸付中敷居で囲った仏壇の構えとします。内陣柱頂部の

また、天井が内陣のみに張られていることや、外側に

阿弥陀堂に関しては、『新編武蔵風土記稿』に慶長15年(1610)の棟札があることが記され、昭和37年修理では内陣格子戸の部材から寛永18年(1641)の墨書が発見されています。

木造金剛力士立像

都指定有形文化財(彫刻) 昭和35年4月1日指定 昭和51年7月1日種別名変更

木造金剛力士像 吽形

木造金剛力士像 阿形

寺域の正式な入り口である仁王門の左右には、伽藍と仏法を守護する金剛力士像一対が安置されています。ヒノキ材寄木造りによる筋骨たくましい上半身裸形の像で、一喝するように口を開けた

その制作時期については『新編武蔵風土記稿』に寿永3年(1184)造立と記された棟札があったと伝えられていますが、顔貌や筋肉の表現、裙の縁や衣文線などに本堂に安置されている木造二十八部衆立像との共通点が多く、恐らく同じ鎌倉時代後期に仏師定快の工房で制作されたものと考えられます。附の天文2年(1533)の修理棟札は、鎌倉仏師円慶が修理を行ったことを伝えています。

木造二十八部衆立像

都指定有形文化財(彫刻) 昭和58年5月6日指定

木造二十八部衆立像

木造二十八部衆立像

本尊千手観音の左右に安置された二十八部衆は千手観音の眷属で、千手観音とその信仰者を護る御法善神です。多くは古代インドの神々に起源を持ち、貴顕、天女、武将、鬼神、力士、獣面など様々な姿をしています。二十八部衆像が揃った現存最古の例としては京都蓮華王院三十三間堂の作例が知られ、観音寺の作例はこれに次ぐものです。

いずれもヒノキ材

室町時代の永正年間(1504-20)には三田氏宗を再興施主として、仏師弘円により5軀が補像されました。永正9年(1512)の

塩船観音の大スギ

都指定天然記念物 昭和28年11月3日指定

塩船観音の大スギ

花の寺としても知られる大悲山観音寺。その本堂である観音堂へと向かう石段の左右の斜面地に、一対の大きなスギの木があります。スギやクスノキから成る観音寺の社

樹高は左のスギが約43m、右のスギが約40 m、幹周りは左が約5.7m、右が約6.6mあります。いずれも都内でも有数のスギの巨樹であり、「高尾山の飯盛スギ」や「奥多摩の氷川三本スギ」等と共に、都指定天然記念物となっています。

スギは国内では本州から四国・九州(屋久島まで)の主に太平洋側に見られる常緑高木です。材は建築や日用品など様々な場面で使用され、また神聖な木として神社の境内等に植えられることも多く、日本人にも馴染みの深い樹木の1つです。

コラム 塩船観音を歩こう

観音寺は真言宗醍醐派大悲山と号し、通称、塩船観音寺として親しまれています。

寺蔵の寛延4年(1751)の縁起によれば、大化年間(645-50)に若狭の

また、天平年間には

塩船の丘陵には、今も本堂・阿弥陀堂・仁王門(全て重要文化財(建造物))のほか山王七社権現・薬師堂・鐘楼等が巧みに配置され、密教寺院の山地伽藍を形成しています。現在は、春のつつじまつりを始め、あじさいや萩など四季の花咲く寺として親しまれています。

観音寺仁王門 観音寺阿弥陀堂 木造金剛力士立像 木造二十八部衆立像

塩船観音の大スギの公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 8:00 ~ 17:00

- 料金 :

- なし

羽村散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

阿蘇神社

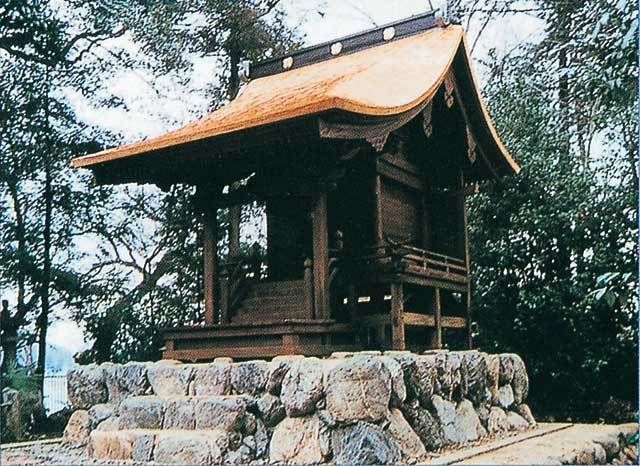

阿蘇神社本殿

都指定有形文化財(建造物) 昭和41年3月31日指定 昭和51年7月1日種別名変更

阿蘇神社本殿 外観

阿蘇神社本殿 内部

羽村市の西端部は、多摩川沿いに美しい景観が広がる地域です。

現本殿は、延宝4年(1676)、村落の人々が寄進し再建したものです。主要材はケヤキ、規模は、一間社流造、間口1.45 m、高さ約4mです。正面に浜床と木階を設け、三方に縁を廻し、屋根は

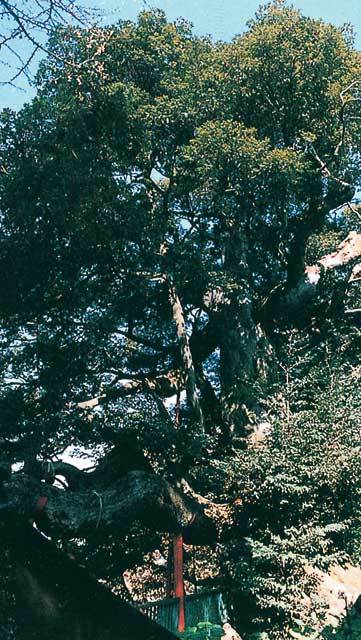

阿蘇神社のシイ

都指定天然記念物 昭和6年1月29日指定

阿蘇神社のシイ

多摩川左岸の羽村市羽加美にある阿蘇神社。拝殿に向かって左奥、多摩川に面した境内地に、神社の御神木でもあるスダジイの巨樹があります。

阿蘇神社は推古天皇9年(601)に創建されたとされており、その後、平将門が社殿を造営、更にその将門を討った藤原秀郷が、天慶3年(940)に将門の霊を鎮めるために社殿を建て替えたと伝えられています。その際に、藤原秀郷がこのシイを植えたとされています。

樹齢は1000年を超えているとも言われ、昭和41年の台風で大枝が折れ、幹内部の空洞化が進むなど傷だらけではありますが、樹高約18m、幹回りは約6mで、今日もなお多摩川の河岸に大きく枝葉を下ろした姿が見事です。

阿蘇神社の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 9:00 ~ 16:00

- 料金 :

- なし

羽村散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

まいまいず井戸

武蔵野台地は、地下水脈が深く、水を得るためにはくずれやすい

まいまいず井戸は、その形がまいまい(この地域の言葉で「かたつむり」のこと)のように見えるところからきた呼び名です。地面をすり鉢状に大きく掘りくぼめ、その底の部分から短く垂直に井戸を掘っています。井戸枠までは斜面を廻るように道が設けられ、あたかもかたつむりのうずまきのように見えます。

地表面での直径は約16m で底面の直径は約4m、深さ約5.5m の窪地の中央に直径約1m、深さ約7.4m の掘り井戸があります。

この井戸が掘られた年代は確実ではありませんが、井戸の中から鎌倉・室町時代の板碑が出土していた記録があることから、中世に遡る可能性があります。側にあった熊野神社(現在の五ノ神社)と共に、村落の中心的な施設として使用されてきたものと考えられています。

同様の構造を持つ井戸は、青梅新町の大井戸など多摩地域に多く見られるほか、八丈島(「八重根のメットウ井戸」(都指定史跡))にも見られます。

まいまいず井戸

まいまいず井戸

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

昭島散策コース(中世の多摩を歩いてみませんか)

大日堂及び日吉神社

木造金剛力士立像

都指定有形文化財(彫刻) 昭和39年4月28日指定 昭和51年7月1日種別名変更

吽形

阿形

仁王門の左右にはヒノキ材寄木造りの金剛力士像が安置されています。向かって右側の

この像は『新編武蔵風土記稿』に「鎌倉仏師運慶の作」と記されていましたが、昭和50年から52年にかけて行われた解体修理の際に見つかった胎内の墨書銘から、鎌倉幕府の御家人で地頭職にあった谷慈孫三郎菅原重光が施主となり、正和3年(1314)に阿形像を仏師肥前房が、正和4年(1315)に吽形像を仏師備前□が制作したことが分かりました。また、「敬白浄土寺」の記載も見つかり、鎌倉時代に浄土寺という寺院が実在したことが明らかとなりました。

動的で激しい忿怒の表情を見せる鎌倉時代の金剛力士像としては比較的温和な形相で、平安時代の遺風をしのばせます。旧武蔵国に現存する仏像として貴重なものです。

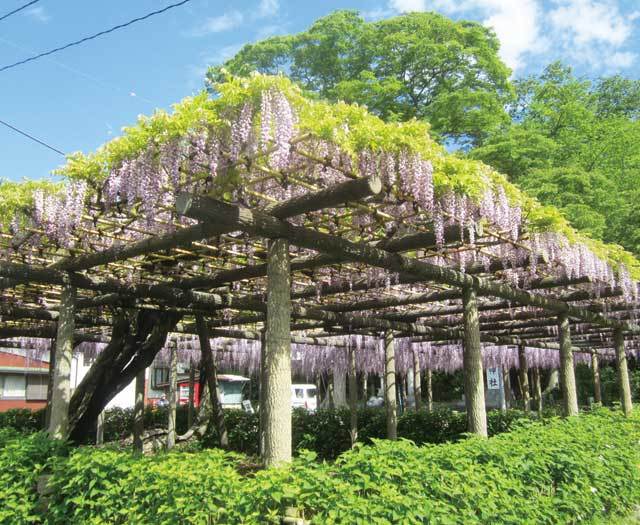

拝島のフジ

都指定天然記念物 昭和31年8月21日指定

拝島のフジ

昭島市拝島町一丁目、大日堂前の平地に広がる拝島公園の一角に、広さ約300㎡を超える大きな藤棚があります。このフジが「拝島のフジ」です。

フジはマメ科のツル性落葉低木で、本州中部以西の山野に自生するほか、観賞用として広く栽培されています。

別名「千歳のフジ」とも呼ばれるこの「拝島のフジ」は、室町時代末期、この地にあった明王院の境内に自生していたとされています。寺院は江戸時代初期に廃寺となってしまいましたが、フジだけが残っています。

都内でも有数のフジの巨樹で、樹齢は800年とも言われているこの「拝島のフジ」は、かつてよりは樹勢の衰えが見られますが、それでもなお、毎年4月下旬頃になると藤色の花を咲かせます。房の長さは1mを超え見事で、市の内外からの観光客の目を楽しませています。

大日堂境域及び日吉神社境域

都指定史跡 平成4年3月30日指定

天台宗の大日堂とその守護社である日吉神社によって形成された境域は、江戸時代に八王子と日光を結んでいた日光往還沿いに位置しています。寺院と守護社によって形成される、天台宗の寺域の典型として、都内で旧態を留める数少ない場所の一つです。

境域には南側の低地部分に南面して仁王門が建ち、参道を進んだ北側の一段高い部分に、正面に大日堂、東隣に薬師堂、東南に鐘楼堂、西側に日吉神社が位置しています。

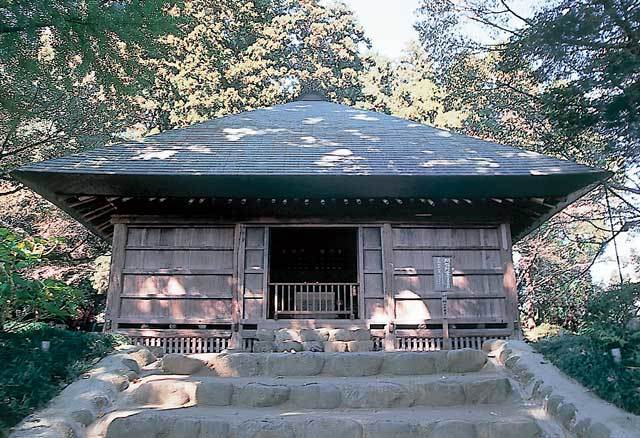

大日堂

大日堂は、密教の中心仏である大日如来を祀った建物で、現在のものは享保17年(1732)に再建されたものです。入母屋造りの五間堂で、現在は銅板葺ですが、元々は茅葺でした。江戸時代中期の仁王門と共に昭島市指定有形文化財に指定されています。薬師堂も修復が見られますが江戸時代前期、鐘楼堂は江戸後期、寛政8年(1796)の建物です。

日吉神社

日吉神社の現在の社殿は、本殿が天保15年(1844)頃、拝殿と幣殿は安政2年(1855)の建立です。入母屋造りの拝殿の後方に、幣殿を挟んで一間社流造の本殿が並びます。いずれの建物も現在は銅板葺ですが、元々は本殿は段板葺、拝殿・幣殿は

コラム 大日堂・日吉神社周辺を歩く

大日堂はかつて拝島山密厳浄土寺と号し、寺伝によると天暦6年(952)多摩川の大洪水の折に大日如来像が中洲に流れ着いたのを始まりとしています。その後、天正年間(1573-93)に滝山城(八王子市高月町・加住町・丹木町)の鬼門よけとして現在地に移され、滝山城主北条氏照の下臣石川土佐守が娘の眼病平癒のお礼として、堂宇を再建したとされます。

江戸時代には「浄土寺」の寺号は消滅し、享保17 年(1732)に大日堂を再建した際、現在と同様の伽藍配置とし、「大日八坊」の一つの普明寺が別当として護持に当たりました。日吉神社の創建は不明ですが、天正年間(1573-93)に守護社の「山王大権現」として建立されたと言われます。明治に入り神仏分離により大日堂( 別当普明寺) と日吉神社に分離されますが、天台宗の御堂と天台宗の守護社である日吉神社が一山に残ります。

多摩川に臨む段丘面(ハケ)の上段に主要堂宇(大日堂・薬師堂、日吉神社拝殿・本殿)を構え、低地部には仁王門(昭島市指定有形文化財)やおねいの井戸(昭島市指定旧跡)、拝島のフジ(都指定天然記念物)などが配されます。日吉神社の西隣には富士塚も残されており、諸堂の仏像や鎮守の杉林なども含め、貴重な寺社を探訪してください。

大日堂及び日吉神社の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

文化財めぐりコース

東京都にある貴重な文化財を、

より多くの皆様に身近に感じていただくために、

文化財をめぐるコースを御紹介します。

SNSシェア