府中・国分寺を歩いてみませんか

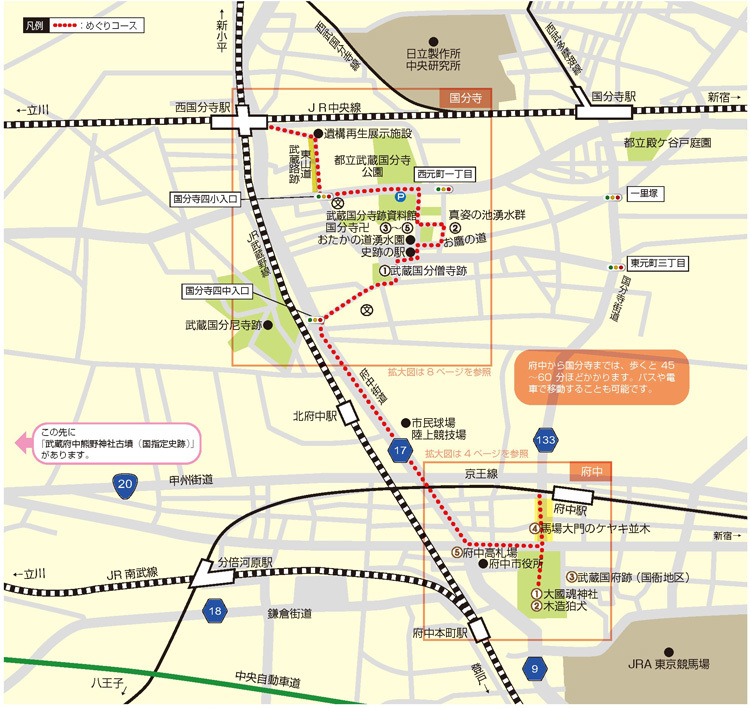

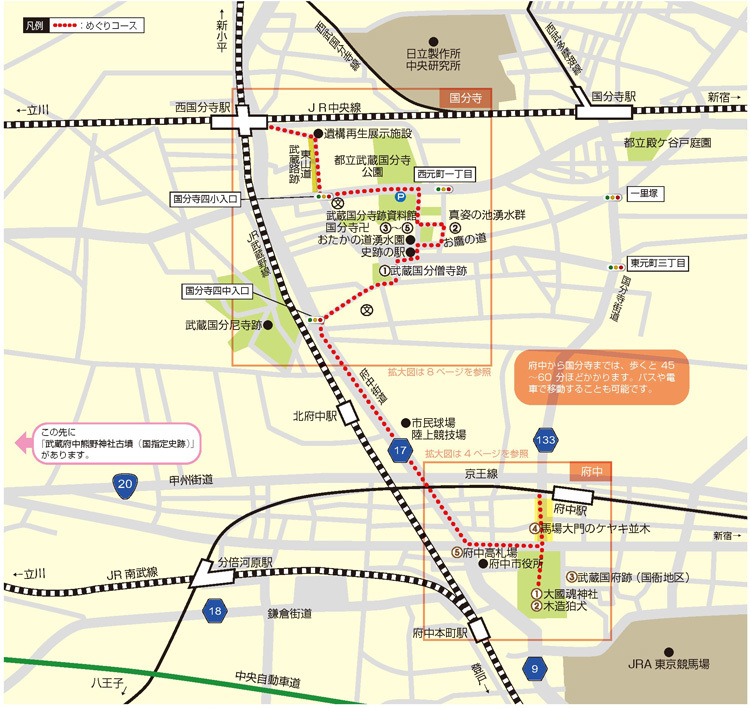

府中・国分寺散策コース

武蔵野の緑に囲まれた府中・国分寺周辺は、古代国家において国府や国分寺が建設され、中心地として発展を遂げました。

今回は、武蔵国府跡や武蔵国分寺跡などの古代の歴史に触れながら、真姿の池湧水群をはじめとした緑豊かな武蔵野を感じられるコースを設定しました。

古代の東京を想像しながらのんびりと散策されてみてはいかがでしょうか。

古代の歴史に触れる

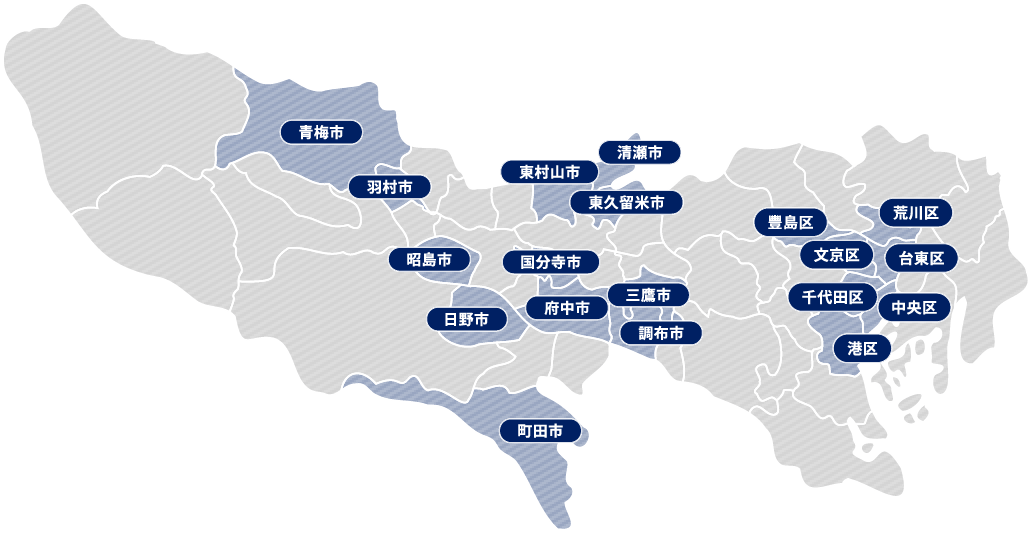

飛鳥・奈良の古代国家は、全国を五畿七道に区分し、60余国を配置しました。武蔵国は、現在の埼玉県、東京都と神奈川県の一部を含む「大国」で、多磨郡、豊島郡、足立郡など21郡からなり、国府は現在の東京都府中市に置かれました。

武蔵国は、当初「東山道」に属し、上野国新田駅付近から分岐した古代官道「東山道武蔵路」が府中の国府へと整備されました。国府の北約2kmには東山道武蔵路の東西に国分寺僧寺・尼寺が建立されました。国分寺は天平13年(741)の「国分寺造営の詔」により全国に建立された官寺で、武蔵国全域の協力の下に建設された大寺院です。

このように、府中、国分寺周辺は、奈良平安時代の中心地域として多くの遺跡が残っています。また、この場所は多摩川の府中崖線、国分寺崖線に沿っているため湧水も豊富で、縄文時代や古墳時代などの遺跡も数多くあります。府中国府の西側には全国最大の上円下方墳である「武蔵府中熊野神社古墳」などの有力古墳も築かれています。

散策順路・府中

散策順路・国分寺

武蔵国分寺跡資料館

散策コース地図

カタログ版案内(PDF)

府中散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

府中を歩こう

現在の都庁、県庁のような存在で、「国司」と呼ばれる地方官が派遣され、国司が政務を行う役所の中枢施設を「国庁・

「府中」という市名は「国府の中」という国府の所在場所に由来します。

国庁の造営は、各地の事例から8世紀前半の平城京遷都頃と考えられますが、国府域が生まれるのは7世紀末へ遡ると考えられます。律令国家における国の中心としての国府の役割は10世紀後半頃には衰退していきますが、府中地域は、古代から中世を通じても政治的拠点として引き継がれます。

中世には国衙地区に大國魂神社(明治時代以降の名称)の前身である武蔵総社あるいは

近世では、徳川家康が江戸入府の年に豊臣秀吉の宿泊施設として「府中御殿」を築き、六所宮を手厚く保護しました。甲州街道の宿場町としても栄え、現在に至る街並みが形成されました。

大國魂神社を歩く

大國魂神社境内

くらやみ祭の神輿渡御

大國魂神社は社伝によれば、景行天皇41年(111)5月5日の創建で、

ゴールデンウィークに1週間行われる例大祭「くらやみ祭」は、様々な神事・附け祭のクライマックスとして5月5日の夕刻から、6張の巨大な太鼓に先導された8基の神輿が渡御します。近世以来の伝統を色濃く残した貴重な祭礼で、東京都の無形民俗文化財に指定されています。

1 大國魂神社本殿

大國魂神社本殿

本殿には、中央の中殿に

現存する大國魂神社本殿は、正保3年(1646)の火事により社殿等をほとんど失った後、徳川4代将軍家綱の再建の命により、寛文7年(1667)に完成したものです。三間社流造の社殿3棟分を隙間なく横に連結した九間社流造という特異かつ希少な形式で、1棟ごとに3社を合わせ祭る相殿造となっています。桁行は約14mあり、棟高も約9mと高く、玉垣で囲まれた本殿は朱漆塗りで、玉垣内に敷き詰められた白玉石に映えます。屋根はもとは

寛文7年の棟札と祈祷札も現存し、祈祷札には家綱の名も記されています。

多摩地域における公儀普請の作例としても貴重です。

大國魂神社本殿の公開情報

- 公開日 :

- 通年(外観のみ)

- 公開時間 :

- 終日(外観のみ)

- 料金 :

- 無料

府中散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

2 木造狛犬

木造狛犬

阿形・

阿形像は、口を大きく開けて今にも吠え掛からんばかりに感じられます。一方の吽形像は、口を堅く結んで眼光鋭く身構えています。頭部とたてがみは大きく装飾的に作り出され、体躯や前肢は調和のとれた筋肉質の身体で、そのたくましい写実的な表現には、見る者を圧倒させる力強さがあります。

阿形像の胎内に納入された木札には、「紀州 根来/平之内正信作之/元和五己未年 卯月吉日」との墨書銘があり、江戸幕府作事方大棟梁を務めた平内正信によって、元和5年(1619)に制作されたことが分かります。正信は、大國魂神社の社殿の造営を、慶長年間に指揮したことでも知られています。しかし、この狛犬の制作年代・作者については、その作風から鎌倉時代初期の彫刻家である運慶の作とも伝えられています。

この狛犬は元々本殿と拝殿の間に置かれ、神社を守護していました。武蔵総社の狛犬としてふさわしい、堂々とした気風を備えた作品です。現在は、宝物殿内で見学することができます。

木造狛犬の公開情報

- 公開日 :

- 土曜・日曜・祝日・神社祭礼日

- 公開時間 :

- 10:00~16:00

- 料金 :

- 一般:200円 学生:100円

府中散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

3 武蔵国府跡(国衙地区)

武蔵国府跡(国衙地区)

武蔵国府跡は、奈良平安時代の武蔵国府の中心地にあたる国衙の跡地です。建物跡の一部が復元され、見学施設として開放されています。

古代国府に関する文献は少ないため、研究には考古学的手法が欠かせません。府中市では、昭和50年以来、継続的に発掘調査を行ってきました。その成果の一つとして、国衙(国司が政を行った役所)の所在場所の判明がありました。この武蔵国府跡を中心に、南北約300m、東西約200mの大規模な区画溝に囲われた地域には、整然と並んだ大型の建物群の跡が発見され、瓦などの特徴的な遺物が出土しています。

また、調査により、国府全体の様子が徐々に明らかになってきています。国衙付近の東西約2.2 ㎞、南北約1.8 ㎞の範囲に竪穴建物が密集しており、この範囲に国衙に関連した空間が広がっていたことが推測されます。一部では、東西・南北に直線に延びる道路や道路に沿って建設された建物の遺構などが発見され、一定の都市計画があったことが分かりました。これまでに都から赴任した国司の館跡、役所と推測される建物跡、井戸や鍛冶工房を備えた住居跡などが見つかっています。また、硯や木簡を削る小刀などの役所で使う文房具を始め、土器や鉄製品などの生活道具、施設の名称や人名の書かれた土器などが出土し、そこに住んでいた人々の様子まで分かるようになったのです。

武蔵国府跡の公開情報

- 公開日 :

- 通年(ただし、年末年始を除く。)

- 公開時間 :

- 9:00~17:00

- 料金 :

- 無料

府中散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

4 馬場大門のケヤキ並木

馬場大門のケヤキ並木

馬場大門のケヤキ並木は、大國魂神社の北に延びる参道に所在し、大國魂神社の大鳥居から約600m 続きます。大正13年(1924)に全国で 2番目に指定された由緒ある天然記念物です。指定当時は幹周3m以上の巨木が60 本以上も整然と並び、その間にイヌシデ、コナラ、スギなどを交えた壮観な様相を呈していました。

このケヤキ並木は徳川家康が大國魂神社に2条の馬場と並木を寄進したことが始まりといわれ、「馬場」の地名はこの寄進に由来したといわれています。幕末までは馬市も開催されていました。

大鳥居から北に向かってケヤキ並木を歩いていくと、右側の歩道に源義家像が見えてきます。これは、平成4年に建てられたものですが、初めてケヤキが植えられたのは、平安時代に前九年の役の戦勝祈願成就のお礼として源義家が並木を寄進したという伝承に由来しています。

更に歩いていくと、京王線府中駅に差し掛かります。江戸時代には、ケヤキ並木周辺は宿場のある甲州街道周辺と比べ人通りが少なかったようですが、明治以降、甲州街道・市中心部・鉄道を結ぶ通りとして発展しました。現在は沿道に商業施設が建ち並び、市の中心地となっています。このため、交通量の増加・市街地化・老木化などによりケヤキ並木の維持が難しくなってきています。地元では、60 年近くにわたりケヤキ並木の保全や環境整備を行っています。

馬場大門のケヤキ並木の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- 無料

府中散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

5 府中高札場

府中高札場

府中高札場は、旧甲州街道と府中街道の交差するかつての府中宿の中心地に位置します。高札場とは、江戸時代に幕府の政策や禁止令などを墨で書いた板の札(高札)を掲示する施設です。村や宿場などの中心地に設けられ、幕府の威光を示す重要な役割を果たしていました。

府中高札場は往来の多い宿場にあったため、他の村よりも多くの高札が掲げられました。天保9年(1838)には10 枚の札が掲げられたことが記録に残っています。その内容は、親兄弟仲良く暮らすように、といった生活態度のことや、宿場駄賃などの生活に密着した内容、切支丹禁止や鉄砲禁止といった幕府の基本政策など内容は多岐にわたっていました。

以前は街道に面して建っていましたが、昭和40 年(1965)、自動車事故があったため、交通事情に配慮し、交差点に対して斜めに付け替えられました。現在では、当時の姿をとどめる高札場は少なく、この高札場は非常に貴重です。

府中高札場の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- 無料

国分寺散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

国分寺を歩こう

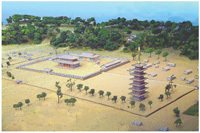

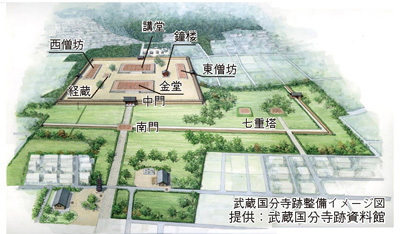

武蔵国分僧寺イメージ図

提供:武蔵国分寺跡資料館

武蔵国分寺は、府中市の国府から北方約2㎞の地に「東山道武蔵路」を挟んだ東西に「僧寺」と「尼寺」が建立されました。国分寺は、天平13 年(741)、聖武天皇による「国分寺建立詔」により全国に建立されたものです。武蔵国分寺は、出土遺物や「漆紙文書」の年代観などから天平宝字年間(757~765)頃に創建されたと考えられます。

国分寺は全国60余国に建立されましたが、所在地が不明な国もあり、また、同一地域に「僧寺」と「尼寺」が判明され保存されているのは大変貴重です。国分寺としての規模も大きく、七重塔が建立されるなど壮大な寺だったと思われます。

承和2年(835)に七重塔が落雷により焼失し、その10 年後、再建願が出て許可されたことが『続日本後紀』に記されていますが、10 世紀前半頃には寺域区画溝が埋没し、徐々に衰退していきます。新田義貞と鎌倉幕府方による分倍河原の合戦(1333)により国分寺は焼失し、建武2年(1335)には義貞により薬師堂が再建されたと伝えられています。

詔などでは、国分寺は清らかな良い場所を選んで造営するよう定められました。武蔵国分寺の地は、現在も国分寺が法燈を受け継いでいるとともに、国分寺崖線の湧水や緑に恵まれた良好な地であることも重要です。この国分寺にあるような崖線のことを日本の古語で「ハケ」と呼び、大岡昇平『武蔵野夫人』は、この「ハケ」を舞台とした小説です。

1 武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡

整備された講堂基壇

写真提供:武蔵国分寺跡資料館

武蔵国分尼寺跡

写真提供:武蔵国分寺跡資料館

武蔵国は、はるか奈良の都に東山道とその支路とでつながっていました。東山道は、近江、美濃、信濃、上野などの国を通り、出羽、陸奥へ至ります。武蔵国府へは、上野国新田駅(群馬県太田市)付近で分岐し、そこから南下します。その道上、国府2km 手前に、武蔵国分寺(僧寺と尼寺)が作られました。

武蔵国分寺の創建年代について、正確な記録は残っていませんが、出土した文字瓦や漆紙文書などの年代観、瓦型式などから、天平宝字年間に完成したと考えられています(第Ⅰ期)。その発展は、9世紀の七重塔炎上後の再建とそれにあわせた主要建物の改修・整備拡充期(第Ⅱ期)、10~11世紀にかけての制度崩壊やそれに伴う衰退期(第Ⅲ期)と、大きく3期に区分し、捉えることができます。

僧寺は、官道「東山道武蔵路」の東側に建立されました。「中枢部」「伽藍地」「寺院地」の三重の区画から成ります。伽藍配置は、南門、中門、金堂、講堂が一直線に並び、塔が回廊外に置かれる東大寺式です。

尼寺は、官道「東山道武蔵路」の西側に建立されました。塔はなく、「中枢部」と「伽藍地」の二重の区画から成ります。中枢部の建物としては、金堂と中門、尼坊を確認しています。

現在、国分寺市は発掘調査の成果をもとに、復元・整備事業を進めています。平成25、26年度には講堂跡の基壇を復元し、そこに建物の跡を平面表示しました。基壇とは、周囲より一段高く盛られた建物の土台のことですが、側面は瓦で装飾されていたことが分かっています。復元するに当たって、古代の瓦を再現・製作し、部分的に本物の瓦や市民の手作りによる瓦も埋め込みました。今後は、中門、鐘楼、金堂について、復元・整備を進めていく予定です。

国分寺四小入口交差点を北へ渡り、JR 西国分寺駅へ向かうと、車道より3倍近い幅を持つ歩道が現れます。これは、幅12m で真っすぐ造られた官道「東山道武蔵路」を復元・表示したものです。古代道路の大きさを体感しながら、歩いてみてください。

武蔵国分寺跡、附東山道武蔵路跡の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- 無料

国分寺散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

2 真姿の池湧水群

真姿の池湧水群

国分寺崖線下には、湧水点がいくつも見られますが、その一つが、真姿の池とその周辺の「真姿の池湧水群」です。周辺にはケヤキ、スギなどが多く見られ、国分寺崖線の雑木林景観がよく残されています。かつては飲用水としても利用されていました。

「真姿の池」の名はこの地の伝説が由来となっています。嘉祥元年(848)、皮膚の病に苦しむ玉造小町という女性がいました。小町は、国分寺を訪れ、病気平癒を願い参詣しました。お参りを始めて21日目、一人の童子が小町を池に案内し、この水で身を清めるようにと言い残しました。言われたとおりにすると、病は治り、小町は元の美しい姿を取り戻しました。小町の元の姿(真姿)を映したことから、人々はこの池を「真姿の池」と呼ぶようになりました。

現在、池には

真姿の池周辺は、手入れの行き届いた雑木林に囲まれ、市街地の中にありながら美しい景観が好く残っており、環境省の「名水百選」、東京都の「東京の名湧水57 選」にも選ばれています。

真姿の池湧水群の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- 無料

(有料)

(有料)

国分寺散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

武蔵国分寺跡資料館をのぞいてみよう

武蔵国分寺跡資料館は、平成21年10月にオープンしました。史跡武蔵国分寺跡の僧寺地区内、現在の国分寺の東側、おたかの道湧水園内にあります。国分寺村の名主を務めた本多家の屋敷跡です。資料館には、「見る」・「学ぶ」・「訪ねる」をコンセプトにした史跡武蔵国分寺跡を紹介する資料が展示されています。敷地内には湧水源泉もあり、国分寺崖線の静かな雰囲気が伝わる資料館です。

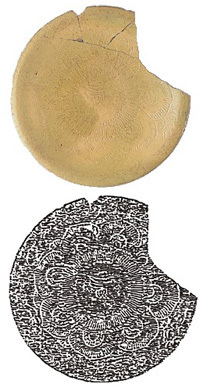

3 武蔵国分寺跡出土の緑釉花文皿

武蔵国分寺の周辺には、国分寺造営や運営に関わった人々の住んでいた竪穴住居(竪穴建物)が多く造られました。この緑釉花文皿は僧寺・尼寺の中間にある市立第四中学校内で発見された竪穴住居跡の一つから出土したものです。口径15.7cm、器高2.65cm の陶器皿で、全体にウグイス色の釉薬がかかっています。模様をよく見ると花の模様が施されていることがわかります。10世紀中頃に愛知県瀬戸市周辺で生産されたものと考えられます。

皿の中央部分に大日如来の

武蔵国分寺跡資料館の公開情報

- 住所 :

- 〒185-0023 国分寺市西元町1-13-10

- 電話 :

- 042-323-4103

- ファクシミリ :

- 042-300-0091

- 開館時間 :

- 9:00~17:00(入館は16:45まで)

- 休館日 :

- 月曜(祝日・振替休日の場合は翌日)

年末年始(12月29 日~1月3日)

臨時休館日 (展示替え等のため)

- 料金 :

- 一般:100 円 中学生以下:無料(おたかの道湧水園入園料)

入園券は史跡の駅で販売しています。

- 注意事項等 :

- 駐車場はありません。

史跡の駅にはカフェ(おたカフェ)を併設しています。

- ホームページ :

- 武蔵国分寺跡資料館(国分寺市公式ホームページ)

国分寺散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

4 唐草四獣文銅蓋

武蔵国分寺周辺の、鍛冶工房と考えられる竪穴住居跡から出土したものです。この竪穴住居跡は火災により焼失したものと考えられ、この銅蓋も火熱により一部が融解して全体に歪んでいます。

保存処理の過程で蓋外面に線刻文様があることが分かりました。鈕の内側に蓮珠文と四葉文、外側に獣形文と唐草文がめぐり、

文様は、正倉院蔵の佐波理蓋第二号の文様に共通し、朝鮮半島で制作された可能性が指摘されていますが、どのような経緯でこの地に持ち込まれたものかは不明です。

武蔵国分寺跡資料館の公開情報

- 住所 :

- 〒185-0023 国分寺市西元町1-13-10

- 電話 :

- 042-323-4103

- ファクシミリ :

- 042-300-0091

- 開館時間 :

- 9:00 ~ 17:00(入館は16:45 まで)

- 休館日 :

- 月曜(ただし、祝日・振替休日の場合は翌日)

年末年始(12 月29 日~ 1 月3 日)

臨時休館日 ( 展示替え等のため)

- 料金 :

- 一般:100 円 中学生以下:無料(おたかの道湧水園入園料)

入園券は史跡の駅で販売しています。

- 注意事項等 :

- 駐車場はありません。

史跡の駅にはカフェ(おたカフェ)を併設しています。

- ホームページ :

- 武蔵国分寺跡資料館(国分寺市公式ホームページ)

国分寺散策コース(府中・国分寺を歩いてみませんか)

5 銅造観世音菩薩立像

昭和57年の武蔵国分寺尼寺寺域確認調査の際に、僧寺と尼寺の間を南北に走る東山道武蔵路に当たる道路遺構上面から発見されたものです。

像は像高28.4cm で、頭部に阿弥陀如来の化仏を施した低い三面宝冠をいただき、口元に微笑みをたたえています。肩幅が広く、下腹部をやや突き出した体躯が特徴です。台座の大部分を欠損しています。

こうした作風は、奈良法隆寺の夢殿観音像などに類似することから、白鳳時代後期(7世紀後半~8世紀初頭)頃に制作されたものと考えられます。

関東地方で知られている白鳳期の銅像として古く、また、銅の成分分析から国内で採取された銅を使用した可能性が高いことなども貴重です。理没前に火災にあったのでしょうか。焼けた痕跡があり、台座、左肘より先と右手指、天衣の一部が失われています。

武蔵国分寺跡資料館の公開情報

- 住所 :

- 〒185-0023 国分寺市西元町1-13-10

- 電話 :

- 042-323-4103

- ファクシミリ :

- 042-300-0091

- 開館時間 :

- 9:00 ~ 17:00(入館は16:45 まで)

- 休館日 :

- 月曜(ただし、祝日・振替休日の場合は翌日)

年末年始(12 月29 日~ 1 月3 日)

臨時休館日 ( 展示替え等のため)

- 料金 :

- 一般:100 円 中学生以下:無料(おたかの道湧水園入園料)

入園券は史跡の駅で販売しています。

- 注意事項等 :

- 駐車場はありません。

史跡の駅にはカフェ(おたカフェ)を併設しています。

- ホームページ :

- 武蔵国分寺跡資料館(国分寺市公式ホームページ)

文化財めぐりコース

東京都にある貴重な文化財を、

より多くの皆様に身近に感じていただくために、

文化財をめぐるコースを御紹介します。

SNSシェア