白金高輪を歩いてみませんか

白金高輪散策コース

都内でも洗練されたイメージの強い白金高輪。この地は、江戸時代には郊外に当たり、高台には諸藩の下屋敷が、海沿いの東海道には著名な寺院が数多くありました。また、幕末の開国に当たっては、各国の公使宿館が置かれることとなり、いち早く異国の風を感じることができる地ともなりました。

今回は、忠臣蔵や大名屋敷の跡地など江戸時代を感じる文化財のほか、宣教師館や公使宿館跡など明治時代の新しい日本の軌跡を感じることができる文化財を めぐるコースを御紹介します。

さわやかな秋の季節、新しい白金高輪の魅力を味わってみてはいかがでしょうか。

白金高輪を歩こう

目黒駅を通って白金高輪駅へ延びる目黒通りから、旧東海道である第一京浜で画された泉岳寺駅周辺まで、現在の港区白金、白金台、高輪の地域は、江戸時代には郊外に当たりました。

現在の目黒通りは、世田谷区奥沢の九品仏(浄真寺)へ通じる街道で、近くの目黒不動(瀧泉寺)への参詣道でもありました。東側の二本榎周辺を中心に寺院地、街道沿いに大名の下屋敷などが所在しました。

一方、高輪は台地上の中原往還と海沿いの東海道からなる地域で、著名な寺院や大名の屋敷地が点在していました。

本企画「白金高輪を歩いてみませんか」では、目黒駅を起点に、江戸時代は松平讃岐守下屋敷であった東京都庭園美術館(旧朝香宮邸)と国立科学博物館附属自然教育園(旧白金御料地)を通り、瑞聖寺で右に折れ、明治学院に至ります。そこから台地を上がると、交差点に高輪消防署二本榎出張所があります。二本榎通りを伊皿子方面へ進めば、かつての熊本藩細川家下屋敷(のちに中屋敷)、土岐家中屋敷(亀塚)、済海寺(最初のフランス公使宿館跡)、元和キリシタン遺跡と続いていきます。

海沿いの東海道に沿っては、東禅寺、泉岳寺などがあります。東海道、中原往還を北上した先が三田で、この周辺にも多くの史跡があります。

散策順路

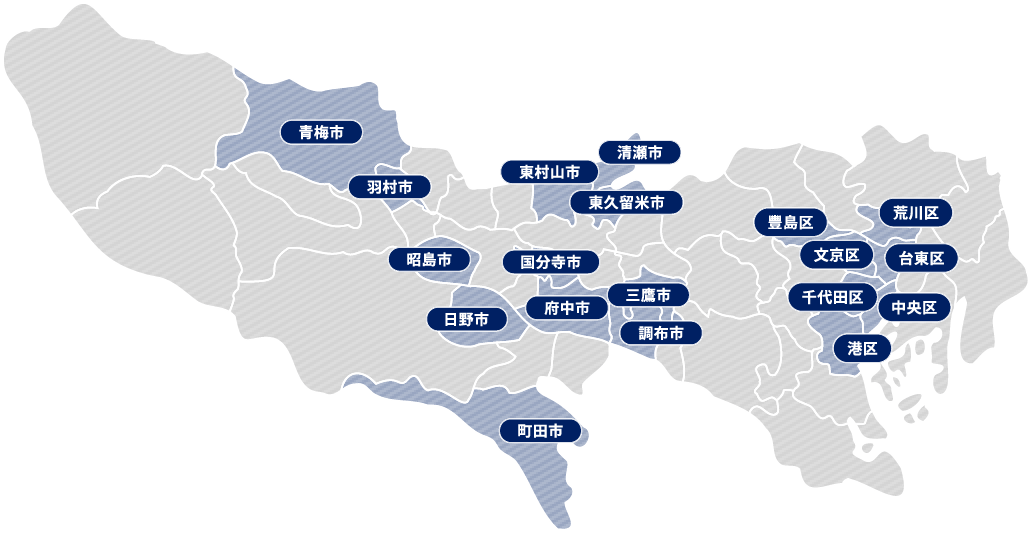

散策コース地図

カタログ版案内(PDF)

白金高輪散策コース

1

旧朝香宮 邸

東京都庭園美術館 本館 次室と香水塔

玄関

朝香宮家は

白金御料地に新邸建設用地を下賜されていた朝香宮家では、宮内省

朝香宮邸の外観は、鉄筋コンクリート造のシンプルでモダンな意匠です。一方で、内部は玄関の女性像レリーフや照明等にルネ・ラリックによるガラス作品を用い、またラパンの壁画やインテリアデザイン、ブランショによる壁レリーフパネルなどで、大食堂や殿下の書斎など主要室を華やかに飾ります。また、家族用の小食堂は和風であったり、多彩で洗練された意匠は、宮内省内匠寮による邸宅建築の頂点の一つと言えます。

正門・倉庫のほか、平田

東京都庭園美術館 本館 正面外観

旧朝香宮邸(東京都庭園美術館)の公開情報

- 公開日 :

- 通年(ただし、第2・第4水曜(祝日の場合は翌日)、年末年始を除く。)

- 公開時間 :

- 10:00~18:00(入館は17:30まで)

- 料金 :

- 展覧会により異なる

白金高輪散策コース

2 旧白金御料地

路傍植物園

旧白金御料地は、江戸時代には讃岐国高松藩下屋敷(初代松平

自然教育園の地域は、大都会東京の中において武蔵野の豊かな自然が今に残っていることから天然記念物に指定され、また、中世の白金長者の館跡との伝承と、土塁等が残されていることから史跡にも指定されています。

園内は園路が整備され、湿地やひょうたん池などの水辺やシイ林、コナラ林、マツ林などの落葉樹、常緑樹の自然豊かな林が広がった鳥や植物の楽園となっています。

園内には「物語の松」や「おろちの松」などの老木や土塁などが点在し、樹種名表示や解説板が整備されており、自然と歴史に触れることができます。

旧白金御料地(国立科学博物館附属自然教育園)の公開情報

- 公開日 :

- 通年(ただし、月曜(祝日の場合は翌日の火曜)、祝日の翌日(土曜・日曜の場合は開園)、年末年始を除く。)

- 公開時間 :

- 9月1日~4月30日 9:00~16:30(入園は16:00まで)

- 5月1日~8月31日 9:00~17:00(入園は16:00まで)

- 料金 :

- 一般・大学生:310 円、高校生以下・65才以上:なし

白金高輪散策コース

3

瑞聖寺大雄宝殿

瑞聖寺大雄宝殿

黄檗宗は、江戸時代になって現在の中国から渡ってきたもので、

江戸に残された数少ない本格的な仏堂建築として貴重です。

瑞聖寺大雄宝殿の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 9:00~16:30

- 料金 :

- なし

白金高輪散策コース

4 明治学院インブリー館

インブリー館

日本で最初の本格的な和英辞典『和英語林集成』の編纂とヘボン式ローマ字表記法の考案で知られるヘボン博士は、安政6年(1859)に来日した米国人宣教医師で、無償の施療事業、和英辞典の編纂、聖書の翻訳の

旧宣教師館は、住人のうち最も永く住んでいたW.インブリーにちなみインブリー館と命名されました。この建物は、19世紀後半に流行したアメリカ建築様式のひとつ(ゴシックリバイバル)を多く取り入れた本格的洋風住宅建築であり、都内に現存する最古の宣教師館として極めて貴重なものです。壁の外装は、

宣教師館としての役割を終えた後も様々な用途に供され、昭和39年(1964)に国道1号線の拡幅のため現在地に

礼拝堂と礼拝堂内チャペル

明治学院礼拝堂

港区指定有形文化財(建造物) 指定:平成元年10月25日

大正5年(1916)建設の礼拝堂は明治学院のシンボルとなっています。建築家W.M.ヴォーリズの設計によるもので、本人もここで結婚式を挙げました。イギリス・ゴシックリバイバル様式の特徴がみられ、当時アメリカで流行したオープンルーフ(シザーストラス)の手法も取り入れられています。

記念館

明治学院記念館

港区指定有形文化財(建造物) 指定:昭和54年10月23日

明治23年(1890)、神学部校舎兼図書館として建設された、アメリカ・ネオゴシック様式の2階建ての建物です。元々は煉瓦造でしたが、明治27年(1894)の地震で大破してしまったため、2階から上部は木造に姿を変えています。島崎藤村もこの図書館で学びました。

明治学院の公開情報

構内入構は要事前申請。公開日等については、以下へお問い合わせください。

問合せ先 明治学院(学院長室)TEL 03-5421-5230 (9:00 ~ 16:00)

※学生・生徒の授業等の妨げになる行為や、文化財としての価値を損ねるおそれのある行為などは慎み、マナーを守っていただきますようお願いします。

白金高輪散策コース

5 高輪消防署二本榎出張所

高輪消防署二本榎出張所

昭和8年(1933)12月8日に完成した消防署庁舎です。海抜25mの尾根道の交差点にそびえ建つ、鉄筋コンクリート造3階建ての建造物で、建築当時は周囲に高い建物がなく、東京湾を眼下に眺望できたそうです。

1階と2階は街路に沿ったL字型の平面です。その角の玄関を、8本の円柱で囲んだ円形平面にして3階まで立ち上げ、さらに望楼をのせます。伸びやかで魅力的な造形は、警視庁総監会計営繕係(担当者は

外観全体をタイルで覆い、窓の連続窓台や屋上パラペットで水平線を強調して引き締めます。また、開口部の

交差点に面した玄関を入り、滑らかな砥ぎ出し仕上げの階段を上ると、柱頂部や天井廻りに繊細なモールディング(蛇腹)が施されていることに気付きます。3階は広い円形講堂で、外同の8本の円柱から梁が放射状に飛ばされ中心で集まる、力強く躍動感のある意匠が特徴です。講堂の柱には現庁舎が落成した時に設置されたガス燈が、当時のまま保存されています。

ひと休み <~二本榎の由来~>

江戸時代、この辺りにあった寺の門前に榎の木が2本あり、旅人のよき目標になっていたそうです。榎が枯れた後も「二本榎」は地名として残りました。

現在、地名は変わりましたが、その歴史を残す「二本榎の碑」が、承教寺に建てられています。

高輪消防署二本榎出張所 の公開情報

- 公開時間 :

- 9:30~11:30(平日のみ)

- 13:30~16:00(平日・土日祝日)

- 料金 :

- なし

- 問合せ先 :

- 二本榎出張所 TEL: 03-3473-0119

※災害出場時等の理由により見学ができない場合があります。

※庁舎内が狭いため、5名程度での見学をお願いします。

(人数が多い場合は、5名程度ずつの入館となります。)

※10名以上の場合は、事前に問合せ先へご連絡ください。

白金高輪散策コース

6

英一蝶 墓

英一蝶墓

英一蝶(本姓は藤原、諱を安雄という)は、承応元年(1652)京都に生まれ、その後江戸に下り、将軍御用絵師の

しかし、元禄11年(1698)に、罪状は諸説ありますが三宅島に流刑となります。島では、島民や江戸の顧客を相手に画を描くなどし、生計を立てていました。宝永6年(1709)、5代将軍綱吉の死去に伴う将軍代替わりの大赦で江戸に戻ると、中国の古典『荘子』の故事「胡蝶の夢」にちなみ、雅号を英一蝶と名乗り、号を

英一蝶は、元々承教寺の塔頭、

承教寺にある英一蝶墓は、安政江戸の大地震(安政2年10月2日)で破損した墓標を、六世孫の英

~英一蝶の流人生活~

絹本着色虚空蔵菩薩像

三宅島での朝湖は、三宅島阿古村に居住し雑貨商を営む傍ら、島の人々の注文を受けて「絹本着色虚空蔵菩薩像」(都指定有形文化財(絵画))などの年中行事等に用いられる宗教的な題材の絵を売ったり、「紙本著色四季日待図」(重要文化財(絵画))など江戸の人々の風俗等を回想して描いて江戸の顧客に作品を送り届けたりして、生活の糧を得ていました。しかし、生活はとても困窮していたようで、江戸の馴染み客に送った手紙には、島の風光明媚な景色に創造意欲はそそられても、絵具や紙絹などの画材が事欠いては作画もままならず、このまま島ではかなく命を落とすのかと落胆した様子を記しています。

江戸に戻り一蝶と名を改めた後は、伝統的な画題にとらわれることなく、市中のありふれた人々の日常を機知に富んだ目線で、明るくおおらかに描く風俗画家として人気を博しました。

なお、一蝶が島で制作した作品群は「島一蝶」と呼ばれて珍重され、島に残されていた作品は江戸から来た商人により洗いざらい買い取られたと言われていますが、御蔵島には「板絵着色大森彦七図額」(都指定有形文化財(絵画))、新島には「絹本着色虚空蔵菩薩像」などの作品が残されています。

英一蝶墓(承教寺)の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 日出~日没

- 料金 :

- なし

白金高輪散策コース

7

大石良雄外 十六人忠烈の跡

大石良雄外十六人忠烈の跡

都内には忠臣蔵で有名な赤穂事件にまつわる旧跡がいくつかありますが、この旧跡もその中の一つです。赤穂浪士の中で、大石内蔵助良雄を含む17名が切腹をした場所と伝えられています。

元禄14年(1701)の江戸城松之廊下の刃傷事件に端を発した赤穂事件は、翌15年12月、吉良邸討ち入りという事件に発展します。吉良上野介を討ち取った大石内蔵助一行46名(四十七士のひとり寺坂吉衛門は、途中で姿を消しています。)は、泉岳寺にある主君浅野内匠頭の墓前に吉良の首を供えた後、幕府の命により細川家を含む4家にそれぞれ預けられました。大石内蔵助ら17名を預かった細川家は、高輪の下屋敷にて彼らを丁重に扱ったと記録に残されています。元禄16年(1703)2月4日、幕府の命が下り、同日中に全員が預けられた先で切腹をしました。切腹の後、46人の遺骸は主君と同じ泉岳寺に送られ、埋葬されました。

大石内蔵助らが切腹をしたかつての広大な細川家高輪下屋敷の敷地は、現在、高松中学校などになっていますが、細川家の屋敷跡の一部が塀に囲まれて残されており、往時をしのばせます。

大石良雄外十六人忠烈の跡の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

※中には入れません。

白金高輪散策コース

8 旧細川邸のシイ

旧細川邸のシイ

かつて熊本藩細川家の下屋敷があった港区高輪地区総合支所裏手の高台に、スダジイの老木があります。主幹は高さ10mあたりで切断され、下部の空洞は樹脂で埋められていますが、幹囲が8m以上ある巨木です。

スダジイはブナ科に属する常緑広葉樹で、福島県・新潟県以南の山野に自生しています。葉は長さ5~10cm、幅2~3cmで先端は急に細くなり、しっぽ状に突き出ています。初夏に花が咲き、翌年秋には先の尖った卵形の

このスダジイは、歴史上の様々な出来事、江戸~東京の街が度重なる火災や震災、戦災を乗り越えて発展を続けてきた姿を、静かに見つめ続けてきたことでしょう。

旧細川邸のシイの公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

白金高輪散策コース

9 亀塚

亀塚

塚の頂部に酒壺があり、ここに出入りする亀を神と崇めていたが一夜の風雨で酒壺の亀が石になったという伝説から亀塚と呼ばれています。また、この地は『

亀塚は、明治時代の人類学者坪井正五郎らによって古墳とされてきました。数回にわたる調査の結果、亀塚の真下から弥生時代終わりごろの住居跡が発見され、それ以降に築造されたことは明らかになりましたが、古墳に伴う周溝や埋葬施設は見つかっていません。しかし、立地、形状などから、依然、古墳である可能性が高いとされています。

さらに、亀塚周辺を含め、亀塚東側を通る高輪二本榎に向かう道に面して、古代の集落が点々と発見されています。こうしたことから、三田の台地に古代の官道が通じていたとする説もあります。

江戸時代になると、この地は上野国沼田藩主・

亀塚(亀塚公園)の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

白金高輪散策コース

10 最初のフランス公使宿館跡

最初のフランス公使宿館跡

安政5年(1858)に江戸幕府はアメリカを始めとした欧米諸国と修好通商条約を結びます。翌年からこの条約に基づき、現在の港区内の寺院に、各国の公使宿館が置かれ始めました。済海寺には最初のフランスの公使宿館が設置され、駐日フランス公使のベルクールやロッシュらが駐在しました。当時、済海寺ではフランス公使宿館として書院や庫裏が使われていたため、寺院側の生活が困難となり、幕府からの支給により建物の増築を行っています。公使宿館は明治3年(1870)に引き払われるまで使用されました。この間の寺院側の記録が『

また、尊王攘夷の風が吹き荒れる中、東禅寺事件や生麦事件といった外国人殺傷事件が各地で起きましたが、済海寺でも万延元年(1860)9月17日にフランス公使館の旗番であったイタリア人のナタールが襲撃されるという事件が起きています。

最初のフランス公使宿館跡(済海寺)の公開情報

- 公開日 :

- 通年(外観のみ)

- 公開時間 :

- 9:00~16:00(外観のみ)

- 料金 :

- なし

白金高輪散策コース

11

元和 キリシタン遺跡

元和キリシタン遺跡

江戸時代初め、キリスト教は全国的に布教されていましたが、幕府は天下統一に差し障りがあると考え、慶長17年(1612)に禁教令を発しました。これにより、信徒の逮捕が行われ、長崎や京都で信仰を捨てなかった信徒の処刑が行われました。しかし、逮捕を逃れた信徒は、隠れて信仰を続けていました。

江戸でも元和9年(1623)12月、キリシタン50人が処刑されました。処刑された中には、

後に、処刑場だったことから空地となっていた場所に、慰霊のために智福寺が建てられました。智福寺を開山した一空上人の伝記や、処刑場は「東海道の入口にある丘」であったというパジェスの記述、江戸時代の切絵図や地形から、この地付近が処刑場だったと推測されています。

元和キリシタン遺跡の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

文化財めぐりコース

東京都にある貴重な文化財を、

より多くの皆様に身近に感じていただくために、

文化財をめぐるコースを御紹介します。

SNSシェア