新選組ゆかりの地を歩いてみませんか

新選組ゆかりの地散策コース

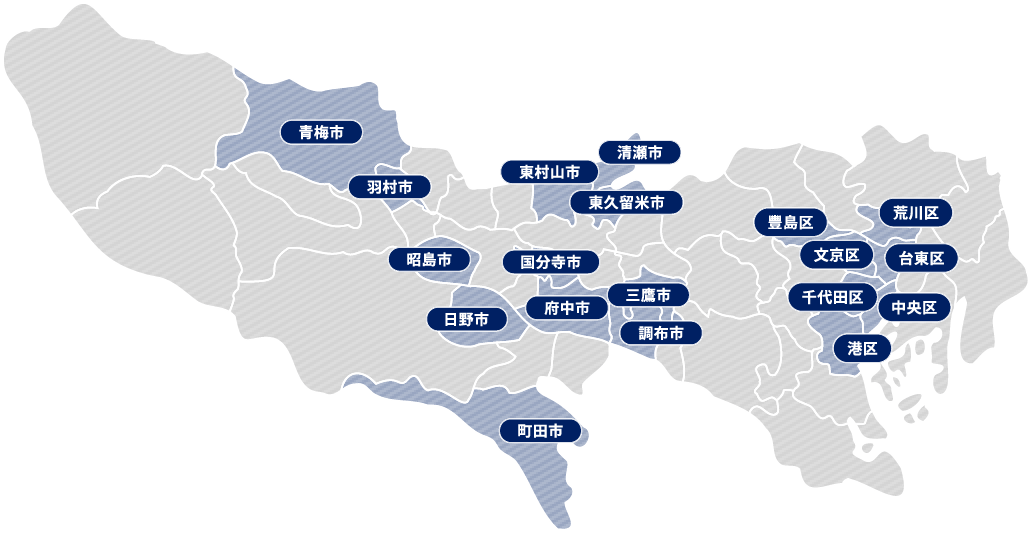

幕末、京都や戊辰戦争などで一際存在感があった新選組。京都での活躍の印象が強いかもしれませんが、実は多摩地域にも新選組ゆかりの地が数多く存在します。この中には、文化財に指定されているものもあります。

今回は、文化財を訪ねながら、新選組を身近に感じられるコースを設定しました。

激動の時代に思いを馳せながら、文化財めぐりをお楽しみください。

新選組とは

幕末の京都で活躍し、その後の戊辰戦争を旧幕府方として戦い抜いた新選組。司馬遼太郎の『燃えよ剣』などの小説を始め、数々の映画やテレビドラマで描かれてきました。

また、近年では新選組を題材にしたマンガやアニメ、ゲームなども大人気です。

新選組を結成し、その中核となっていくのは、天然理心流宗家の近藤勇と、彼の道場に出入りしていた仲間たち、そして近藤が出稽古に赴いていた日野の土方歳三や井上源三郎たちでした。外国の脅威、開国による国内市場の混乱、尊皇攘夷思想の高まり…、そうした社会情勢の中で、剣術の稽古で共に汗を流していた彼らは、剣の道で国難に立ち向かう志を胸に、上洛する将軍徳川家茂の警護のために幕府が組織した浪士組に加わりました。

上洛した浪士組の大半は、攘夷実行のため直ちに江戸に戻りましたが、彼らと

慶応3年(1867)10月の大政奉還、12月の王政復古の大号令を経て、旧幕府と新政府の間で、1年半に及ぶ戊辰戦争が始まりました。新選組は鳥羽伏見の戦いで敗れた後も、旧幕府方の有志集団として戦いを続けました。しかし、近藤勇は慶応4年(1868)4月に流山で新政府軍に投降し、板橋で斬首されました。土方歳三はその後も東北各地を転戦し、旧幕府軍による箱館(函館)政権に参画しましたが、明治2年(1869)5月の新政府軍の箱館総攻撃の中で戦死しました。

幕末・維新という激動の時代を駆け抜けた新選組。彼らの多くはその戦いの中で命を落としましたが、幕府への忠義に殉じた生き方は、今も人々の心を

鳥羽伏見の戦いを描いた「毛理嶋山官軍大勝利之図」

散策順路・日野

散策順路・調布・三鷹

散策順路・府中

散策順路・町田

散策コース地図

カタログ版案内(PDF)

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

日野と新選組

土方歳三(写真提供: 国立国会図書館)

新選組の副長土方歳三と六番隊組長の井上源三郎は、現在の日野市に生まれ育ちました。

土方歳三は、武蔵国石田村(日野市石田)の“

井上源三郎は日野宿北原(日野市日野本町)の八王子千人同心の家に生まれ、千人同心を継いだ兄の松五郎と共に早くから天然理心流に入門しました。井上家と親戚関係にある沖田総司も、日野宿で過ごした時期があったとされます。

甲州道中日野宿は江戸日本橋から約10里(39.3km)の距離にあります。宿場の周囲には稲作地帯が広がり、経済的に豊かでした。この一帯は幕府領や旗本領であるため親幕的な気風があり、八王子千人同心の影響もあって剣術が盛んでした。

日野宿の問屋(宿場の責任者)を務め、日野本郷の名主でもあった佐藤彦五郎は、幕末期の治安悪化の中、天然理心流に入門し自宅に剣術道場を開きました。彦五郎の道場には、江戸の道場から近藤勇や沖田総司らが出稽古に訪れ、後に新選組を結成する剣士たちの交流は、ここから始まりました。日野宿は新選組のふるさとと言えます。

また、日野を始めとする多摩地区の豪農たちは、新選組の活動を物心両面から支えました。上洛当初、近藤勇たちへの会津藩からの手当はなく、彼らの活動は日野宿の佐藤彦五郎や、小野路(町田市)の小島鹿之助などからの支援によって続けられました。

新選組は京都で華々しい活躍を続けましたが、彼らにゆかりの書状や遺品などは、その多くが多摩地区に残されています。これは、新選組の隊士たちが多摩地域の支援者に書状を

日野市を始めとした多摩地域は、新選組隊士たちの息づかいが伝わる資料や、ゆかりの場所が多く残る、新選組のふるさとです。

1 八坂神社

八坂神社

日野宿(日野本郷)の総鎮守で、牛頭天王社とも呼ばれました。寛政12年(1800)に再建された本殿は、棟高9.1mの総

八坂神社には嶋崎(近藤)勇、沖田惣次郎(総司)のほか、佐藤彦五郎や井上松五郎・源三郎など日野宿の天然理心流門人23 人が安政5 年(1858)に奉納した額が残されています。

本殿及び奉納額は、5月の「新選組まつり」と9月の例大祭の際に公開されています。

八坂神社の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

2 井上源三郎資料館

井上源三郎資料館

井上松五郎・源三郎兄弟の子孫が運営する資料館で、建物は生家の蔵を利用しています。

八王子千人同心だった松五郎が将軍家茂の御供として上洛した際の「文久三年御上洛御伴旅記録」は、京都の世情や壬生浪士組(新選組の前身)に関する貴重な資料です。このほか井上源三郎の書簡や、天然理心流免許、近藤勇が松五郎に贈った刀「大和守源秀國」など、新選組・八王子千人同心・天然理心流に関する資料が数多く展示されています。

井上源三郎資料館の公開情報

- 公開日 :

- 第1・第3日曜日

- 公開時間 :

- 12:00 ~ 16:00

- 料金 :

- 一般 500円、小中学生 300円

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

3 日野宿脇本陣跡

日野宿脇本陣跡

かつての甲州道中日野宿には、そのほぼ中央に本陣と脇本陣とが並んで建っていました。本陣は大名・公家・旗本・幕府役人などの宿所であり、脇本陣はその補完的な役割を担いました。日野宿の本陣は上佐藤家、脇本陣は下佐藤家の屋敷で、両家は交替で日野本郷の名主と日野宿問屋役を務めていました。

嘉永2年(1849)の大火で本陣・脇本陣とも消失しましたが、脇本陣は当主佐藤彦五郎により元治元年(1864)に再建されました。この建物と屋敷地の主要部分は、大きな改変を受けずに現存している都内で唯一の本陣・脇本陣施設です。

建物は切妻瓦葺で、甲州道中では有数の規模です。街道側に

なお、下佐藤家は幕末期には本陣を務めたこともあるため、この建物は「日野宿本陣」として日野市の有形文化財にも指定されています。

また、佐藤彦五郎はこの場所に天然理心流の道場を開き、そこに集った土方歳三や近藤勇たちは、やがて新選組を結成して活躍しました。

日野宿脇本陣跡の公開情報

- 公開日 :

- 通年(月曜(休日の場合は翌日)・年末年始は休館)

- 公開時間 :

- 9:30~17:00※イベント等による公開時間の変更あり

- 料金 :

- 一般 200円、小中学生 50円

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

4 佐藤彦五郎新選組資料館

佐藤彦五郎新選組資料館

日野本郷名主と日野宿問屋を務めた佐藤彦五郎の子孫が運営する資料館です。自宅に天然理心流の道場を開いた彦五郎は、そこから旅立っていった新選組隊士たちを支援し続けました。館内には土方歳三から譲られた「

佐藤彦五郎新選組資料館の公開情報

- 公開日 :

- 第1・第3日曜日

- 公開時間 :

- 11:00 ~ 16:00

- 料金 :

- 一般 500円、小中学生 300円

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

5 日野市立新選組のふるさと歴史館

日野市立新選組のふるさと歴史館外観

日野市立新選組のふるさと歴史館展示室

平成17年に開館した、新選組と幕末維新、甲州道中日野宿をテーマとする展示施設です。常設展示「新選組・新徴組と日野」では、新選組の誕生から終焉までを主に文献などの史料を展示しているほか、特別展や企画展も開催しています。また、新選組隊士になりきる“コスプレコーナー” もあります。

日野市立新選組のふるさと歴史館の公開情報

- 公開日 :

- 通年(ただし、月曜(祝日の場合は翌平日)・年末年始は休館)

- 公開時間 :

- 9:00 ~ 17:00

- 料金 :

- 一般 200円、小中学生 50円

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

6 とうかん森

とうかん森

かつては稲荷祠を中心に、カヤ、ムクノキ、フジ、ヒイラギが密生していましたが、樹勢の衰えや枯死により伐採され、現在はカヤの大木2本が残っています。「とうかん」とは稲荷(音読みでトウカ)の意とも、10軒の家で稲荷を

土方歳三の生家は元々この付近にありましたが、弘化3年(1864)の洪水で流されそうになった時に、石田村や近村の人々が駆けつけ、母家と土蔵を解体して現在の土方歳三資料館の場所に移築したと伝えられています。

とうかん森の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

7

石田 寺

石田寺

多摩川と浅川の合流点に近い真言宗の寺院です。寺伝によれば草創は康安元年(1361)で、一時期衰徴した後、天文13年(1544)の洪水の際に多摩川を流れてきた一体の観音像を拾い上げて祀り、石田寺と号したとされます。土方歳三の菩提寺は高幡山金剛寺(通称、高幡不動尊)ですが、墓はこの石田寺にあり、命日の5月11日のみならず、歳三を慕う多くの参詣者が訪れています。また、寺内には「石田寺のカヤ」(日野市指定天然記念物)があります。

石田寺の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 9:00 ~ 17:00

- 料金 :

- なし

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

8 土方歳三資料館

土方歳三資料館

土方歳三の生家跡で子孫が運営する資料館です。館内には歳三の生家が模型で再現されているほか、歳三が八月十八日の政変などで使用した鉢金や、池田屋事件で使用したと伝わる鎖帷子、直筆の書簡、若き日に行商した石田散薬の製造・販売道具など、ゆかりの遺品70点余りが展示されています。

また、慶応3年(1867)に京都で鍛刀され、歳三の愛刀として知られる「刀銘

土方歳三資料館の公開情報

- 公開日 :

- 第1・第3日曜日

- 公開時間 :

- 12:00 ~ 16:00

- 料金 :

- 一般 500円、小中学生 300円

日野散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

9 高幡不動尊金剛寺

土方歳三の像

高幡山金剛寺(通称、高幡不動尊)は、関東三大不動の一つと称され、土方歳三の菩提寺としても知られています。寺には歳三と近藤勇の碑、歳三の位牌や書簡等、多くの新選組資料があります。

金剛寺は、大宝年間(701-04)以前の創建とも、慈覚大師(794-864)によって創立されたとも伝えられる

また、ここで紹介するもののほか、金剛寺には「

金剛寺不動堂

写真提供:(公財)文化財建造物保存技術協会

金剛寺不動堂

重要文化財(建造物) 指定:昭和21年11月29日

不動堂は桁行・梁間とも5間の大規模なものです。本尊不動明王像の光背の刻銘等から、元は山中にあったのが大風で倒壊し、康永元年(1342)に現在地に再建されたと考えられています。そのため康永以前の古材が再用されている可能性も否定できません。今も護摩修行の炎が上がる堂内は黒々とし、壁に囲まれた閉鎖的な空間は、中世密教系本堂の姿を今に伝えます。屋根の強い反りと深い軒も特徴の一つです。

金剛寺仁王門

写真提供:(公財)文化財建造物保存技術協会

金剛寺仁王門

重要文化財(建造物) 指定:昭和21年11月29日

仁王門は3間1戸楼門の形式で室町後期の建立、仁王像も室町時代の作と伝えられています。江戸時代には平屋建ての

木造不動明王及二童子像

木造不動明王及二童子像

重要文化財(彫刻) 指定:平成6年6月28日

金剛寺の奥殿に安置されている丈六の不動明王坐像を中心として、左の

いずれも平安時代後期の制作と考えられ、不動明王の光背には南北朝期に大風により破損し修復された記録が刻まれています。

金剛寺旧五部権現社殿

金剛寺旧五部権現社殿

都指定有形文化財(建造物) 指定:昭和35年2月13日

『新編武蔵風土記稿』にも書かれている金剛寺の鎮守社で、境内の奥まったところにあります。寺伝によると源頼義が奥州反乱鎮圧に際し八幡社を勧請し、後に稲荷・丹生・高野・清龍権現を合祀し五部権現と称したといいます。社殿に安置されていた5基の神牌には本地仏の

現社殿は、棟札から暦応3年(1340)創建、寛文11年(1671)再建と分かる、江戸時代前期の社殿として例も少なく貴重なものです。建物の規模は、桁行1.52m 梁間1.30m、向拝付きの一間社流造りで、屋根は銅板葺です。全体は朱漆塗りで、彫り物の刻線には墨を差し、

絹本着色弁才天十五童子像

絹本着色弁才天十五童子像

都指定有形文化財(絵画) 指定:昭和63年2月22日

弁才天は川の神として水辺に祀られ、七福神の一つとして広く信仰されています。本作品は縦92.5cm、横37.2cm で、軸装されています。室町時代の制作と推定されていますが、作者は不明です。

弁才天を中心に、左右に童子形の15尊が、下方中央に頭巾を被り口ひげを蓄えた大黒天と思われる1尊が描かれています。弁才天十五童子像に大黒天が描かれた例としては稀少な作品で、七福神信仰の原型を示す作品として注目されています。

高幡山金剛寺文書

高幡山金剛寺文書

都指定有形文化財(古文書) 指定:平成12年3月6日

寺に伝来する文書群で、中世から現代に至る4,110点の史料です。金剛寺の由緒や寺歴が記された「高幡山不動尊縁起」のほか、桜田門外の変を始め幕末期の社会情勢や金剛寺周辺地域の動向を知ることができる史料等が含まれています。

特に江戸時代前期から昭和戦前期までの史料がまとまって現存しており、金剛寺を巡る歴史的動向や地域社会との関わりを知る上で貴重な史料です。

殉節両雄の碑

日野市指定史跡 指定:昭和36年10月1日

近藤勇と土方歳三を顕彰する石碑です。日野の佐藤俊正(彦五郎)を始めとする両名の支援者・近親者を中心に、明治9年(1876)から建立の準備を進めましたが、神奈川県令の許可が下りず、明治21年(1888)にようやく建立されました。石碑には両雄の事績が漢文で書かれており、

高幡不動尊金剛寺の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 9:00~17:00

- 料金 :

- なし

調布・三鷹散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

調布・三鷹と新選組

近藤勇坐像(西光寺)

新選組局長近藤勇は、天保5年(1834)、武蔵国多摩郡上石原村辻(現調布市野水)の富農、宮川久次郎の三男(幼名宮川勝五郎)として生まれました。15歳の時、2人の兄とともに天然理心流近藤周助に入門すると、翌嘉永2年(1849)には、その才を見込まれ、子供のいなかった周助の養子となりました。近藤周助の道場「試衛館」は江戸牛込甲良屋敷(現新宿区市谷柳町)にありましたが、周助に代わって多摩郡の出稽古場を廻り、日野宿の佐藤彦五郎や小野路村(現町田市小野路町)の小島鹿之助らと義兄弟の契りを結びました。文久元年(1861)、28歳の時、正式に天然理心流4代目を継ぐと、襲名披露の野試合を府中六所宮(現大國魂神社)で行いました。

文久3年(1863)、近藤勇は、上洛する将軍家茂の警護のため幕府が募った浪士組に参加し、土方歳三や山南敬助など道場の門人、食客と共に京へ上りました。上洛後は清河八郎と意見を異にして京都に残留すると、芹沢鴨らと新選組を結成し、京都守護職の任にあった会津藩預かりとなり京都市中の治安維持に努めました。芹沢粛清後は、局長となり、元治元年(1864)の池田屋事件などで功を立て、慶応3年(1867)に幕臣となりました。

慶応4年(1868)1月、鳥羽・伏見の戦いの後、江戸に戻り、

1 近藤勇生家跡

近藤勇生家(宮川家)復元模型(調布市郷土博物館)

近藤勇生家跡

近藤勇の生家宮川家は、甲州街道上石原宿の北方約2.4km、人見街道と小金井に通じる道の辻にありました。屋敷の広さは約2,120坪(約7,000㎡)、主屋のほかに蔵屋敷や文庫蔵、納屋などがありました。庭内には築山が築かれ、屋敷の周りにはケヤキやカシなどが植えられ、裏手には竹林がありました。富農であり篤農家であった、近藤勇の実父宮川久次郎は、天然理心流近藤周助を招いて屋敷内の納屋を剣術道場とし、勇が周助の養子となった後は、この宮川家の道場が調布・三鷹地域の出稽古先として大いに賑わったと伝えられています。

生家は、昭和18年(1943)、陸軍調布飛行場から飛び立つ戦闘機の妨げになるとの理由で取り壊されました。現在は、勇が生まれた時に産湯に使ったと伝えられる井戸が残されているだけで、当時の面影をうかがい知ることはできませんが、調布市郷土博物館には、宮川家の協力を得て復原した生家模型(縮尺30分の1)が展示されています。

井戸に隣接して、昭和元年(1926)に東京一円の軍人たちによって建てられた近藤神社があります。また、人見街道を挟んだ地に天然理心流道場「

近藤勇生家跡の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

調布・三鷹散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

2 近藤勇墓

近藤勇(写真提供: 国立国会図書館)

近藤勇墓

西武多摩川線多磨駅から人見街道を東に1km、三鷹市大沢にある大沢山龍源寺。この曹洞宗の寺に、東京都指定旧跡「近藤勇墓」があります。門前には六地蔵や庚申塔等の石造物と共に近藤勇の胸像がありますが、それを過ぎて中に入ると本堂があり、そのすぐ裏手にある墓地の一角に近藤家の墓所があります。

墓所には勇五郎を始め一族の墓が計5基あり、そのうち向かって右から2基目が勇の墓です。角柱型の墓石には「近藤勇墓」と刻まれています。

墓所には辞世の句を刻んだ石碑や、訪れた勇のファンが想いやイラストを描いたノートが置かれており、今なお衰えぬ人気のほどをうかがい知ることができます。

近藤勇墓(龍源寺)の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 日の出~日没

- 料金 :

- なし

府中散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

府中と新選組

土方歳三の生涯を描いた司馬遼太郎の小説『燃えよ剣』は、大國魂神社の例大祭「くらやみ祭」の場面から始まります。また、文久元年(1861)には、大國魂神社で近藤勇の天然理心流4代目襲名披露試合が行われたといいます。

1 大國魂神社本殿

大國魂神社本殿

大國魂神社は古くは六所宮と称し、武蔵国内諸神を祀る武蔵総社として古来より近隣の崇敬を集めてきました。現本殿は、徳川4代将軍家綱の再建の命により、寛文7年(1667)に完成したものです。

慶長11年(1606)の古図からは、独立した社殿が3棟建っていたことが分かります。正保3年(1646)の火事で社殿がほとんど失われ、その後、再建時に今のような形式になったと考えられます。本殿は桁行約14m、棟高約9mと巨大で、外観は朱漆塗り、屋根は

多摩地域における公儀普請の作例としても貴重です。

大國魂神社本殿の公開情報

- 公開日 :

- 通年(外観のみ)

- 公開時間 :

- 終日(外観のみ)

- 料金 :

- なし

町田散策コース(新選組ゆかりの地を歩いてみませんか)

町田と新選組

幕末に小野路村(現町田市小野路町)外34か村組合村の寄場名主を務めた小島鹿之助は、武術の必要性から天然理心流3代近藤周助に入門しました。周助の後を継いだ近藤勇は、小島家を出稽古場に使い、

1 小島資料館

小島資料館外観

小島資料館展示室

小島資料館は、天保年間に建てられた茅葺の名主の家を昭和40年に改造し、昭和43年に私立の資料館として開館しました。小島資料館には、新選組関係資料や、平成5年に都指定有形文化財(古文書)に指定された「旧多摩郡小野路村名主小島家文書」、平成12年に都指定有形文化財(歴史資料)に指定された「小野路組合農兵隊関係資料」など、小島家にまつわる貴重な資料が所蔵されています。

小島資料館のある町田市小野路町は、多摩センターから南3kmに位置し、ニュータウン開発から免れた小野路宿と里山が残っており、散策に訪れる人で賑わっています。

所在地:町田市小野路950

交通:小田急多摩線「鶴川」駅からバス(小野路経由多摩センター行き)「小野神社前」下車徒歩1分/京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレール「多摩センター」駅からバス(小野路経由鶴川駅行き)「小野神社前」下車徒歩1分

小島資料館の公開情報

- 公開日 :

- 第1・第3日曜日(ただし、1・2月は休館)

- 公開時間 :

- 13:00 ~ 17:00

- 料金 :

- 一般 600円、小学生 300円

文化財めぐりコース

東京都にある貴重な文化財を、

より多くの皆様に身近に感じていただくために、

文化財をめぐるコースを御紹介します。

SNSシェア