小石川・雑司が谷を歩いてみませんか

小石川雑司が谷散策コース

小石川・雑司が谷は、神田川に注ぐ中小の河川と台地からなる起伏の多い土地です。幕府ゆかりの寺院やその寺院領、そうした寺院に通じる「春日通り」や「音羽通り」などに沿って門前町が形成された小石川は、第五代将軍綱吉とゆかりの深い地域でもあります。また、雑司ヶ谷 子母神堂周辺は、鬼子母神信仰が幅広く浸透した江戸時代には、大いに盛況を呈していました。

今回は、これらの江戸時代を感じる文化財のほか、旧マッケーレブ邸や自由学園明日館などの明治・大正時代の文化財を巡ります。

江戸時代の人々と同じように、坂を上り下りしながら、東京の地形や往時の小石川・雑司が谷を体感してみませんか。

小石川・雑司が谷を歩いてみませんか

小石川は文京区の神田川北岸で飯田橋付近から茗荷谷にかけて広がる地域です。北東側が白山、西側が小日向台地になります。小石川植物園は5 代将軍徳川綱吉が将軍になる以前に住んだ白山御殿の跡地です。飯田橋から浅草橋までの神田川は江戸城外堀の一部としての機能を有し、川の北側には水戸徳川家の上屋敷などが置かれますが、小石川地域でも北部は、奥州道中・中山道の街道からも外れ、農村地の中に寺社地や武家屋敷が点在する地域に当たります。その中でも伝通院や護国寺など幕府にゆかりの深い寺院やその寺院領、そうした寺院に通じる「春日通り」や「音羽通り」などに沿って門前町が形成されました。雑司が谷は護国寺から西側の谷部と台地部から成る地域です。

この地域は、神田川に注ぐ中小河川と台地から成る起伏の多い土地が特徴です。荒川(入間川)と多摩川に挟まれた広大な武蔵野台地は、西側の中央部では水の便が悪く、玉川上水開削まで多くは武蔵野の林が広がる地域でした。しかし、武蔵野台地も東側の区部に入る辺りより、伏流水からなる井の頭池や善福寺池などの湧水を水源とする中小河川が多くみられるようになり、台地を掘削し、台地と低地が複雑に入り組んだ坂の多い地形を形成します。江戸城の北側では、井の頭池を水源とする神田川が一番大きな河川で、関口(江戸川橋)付近から飯田橋へ南下し、飯田橋からほぼ東西方向へ江戸期の掘割をへて東京湾へ注ぎます

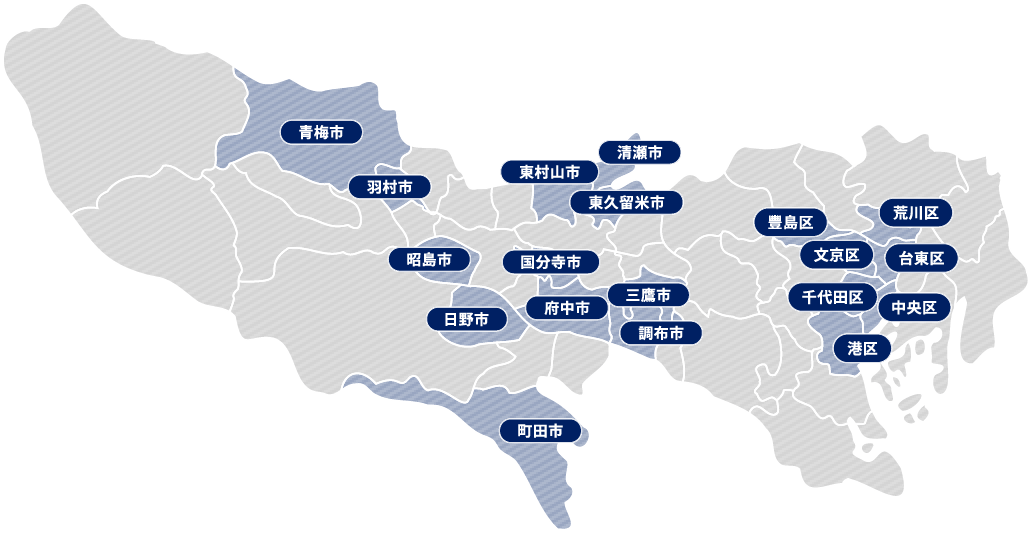

今回は、小石川植物園から春日通りへ出、護国寺を抜け、雑司が谷から池袋へ向かいます。小石川植物園には地下鉄の白山駅、茗荷谷駅、やや遠いですが春日・後楽園駅から向かうことができます。終点の自由学園明日館からはJR 目白駅か池袋駅に出ることになりますが、もちろん逆ルートで巡ることも可能です。

現在では、一面市街地化していますが、結構な坂を上り下りすることになります。是非、東京の地形や往時の小石川・雑司が谷を体感してください。

小石川を歩こう

小石川植物園は広い敷地で三方向の駅から行くことができますが、今回は、茗荷谷駅から谷を下って石川啄木終焉の地に寄り、植物園正面へ出るルートを推奨しています。啄木終焉の地はやや分かりにくい場所ですが、茗荷谷駅から春日通りを南行し、竹早公園から小石川図書館を目指すと良いでしょう。石川啄木終焉の地からは播磨坂へ出、坂を下り東へ向かうと植物園へ出られます。

植物園へは正門からしか入れませんが、外に出るのは正門と北西側(旧東京医学校本館(小石川分館)辺り)の2 か所があります。植物園内を巡り小石川分館側の出口から出るとすぐに湯立坂へ出られます。湯立坂を登り左手に「銅御殿」を見ながら春日通り・茗荷谷駅へ出ることになります。春日通りを右折し、お茶の水女子大学前を通り、不忍通りを左手に下ります。右手に大塚先儒墓所、豊島岡墓地を過ぎ、護国寺に至ります。護国寺は台地の上に本堂がありますが、ここまでのルートは尾根筋の春日通りへの一度で上り下りが済む比較的緩やかなルートと言えます。

散策順路・文京区

散策順路・豊島区

- 雑司ヶ谷鬼子母神堂

- 板絵着色大森彦七図

- 板絵着色三人静白拍子図

散策コース地図

カタログ版案内(PDF)

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

石川啄木終焉の地

詩人・歌人・評論家として知られる石川啄木は、明治19年(1886)に岩手県南岩手郡日戸村(現盛岡市日戸)に生まれます。啄木は、文学で身を立てることを夢見て上京し、小石川区小日向台町(現文京区音羽)に住みますが、ほどなく体を壊し帰郷、その後は北海道で1年を過ごします。創作活動のために再び上京した啄木は、本郷周辺にあった下宿・赤心館、蓋平館別荘、その後家族を迎えて喜き之の床とこへと移り住みます。病を得て、明治44年(1911)に転居した小石川区久堅町(現文京区小石川五丁目)の地で、翌明治45年(1912)、結核症により26歳という短い生涯を閉じました。当時は平屋の建物でしたが、昭和20年(1945)の空襲で焼失し、現在、跡地にはマンションが建てられ、その入り口に旧跡を伝える説明板が設置されています。マンションの東側隣接地には、石川啄木が最後に詠んだ歌を刻んだ歌碑及び顕彰室が建てられています。顕彰室には啄木の生涯、特に文京区との関わりを中心に写真やパネル、年表等が展示されており、啄木が最後に書き留めた歌二首の直筆原稿(複製)、「山本千三郎・とみ子宛書簡」(複製)も展示されています。

石川啄木終焉の地歌碑・顕彰室

石川啄木終焉の地の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

石川啄木顕彰室の公開情報

- 公開日 :

- 通年(年末年始、特別閉室時を除く。)

- 公開時間 :

- 9:00 ~ 17:00

- 料金 :

- なし

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

小石川植物園(御薬園跡及び養生所跡)

約16万平方メートルの敷地のある、東京大学の植物学の教育実習施設です。台地から低地に至る変化に富んだ地形を利用し、それぞれの環境に適した植物が研究・教育のために栽培されています。

貞享元年(1684)、第5代将軍徳川綱吉が幼少期を過ごした白山御殿であった土地に、江戸幕府の御薬園を移転したことが植物園の始まりです。幕府は、日本全国だけでなく、中国、韓国から採取された薬草、薬木を栽培させ、御薬園は国内の中心的な薬草、薬草木の供給地となっていました。また、この地に貧民救済の医療施設として小石川養生所を設けました。養生所、御薬園を今に伝えるものとして、旧養生所の井戸跡、薬草を乾燥させた乾薬場跡などがあり、薬園保存園では当時の薬用植物を栽培しています。また、青木昆陽がサツマイモの試作を成功させた場所でもあり、大正10年(1921)に記念碑が建てられています。

明治時代になると、最初は医学校の所管となり、明治10年(1877)東京大学の附属植物園として整備されました。一般開放されたのもこの時期です。明治29年(1896)には、植物学者平瀬作五郎が園内の大イチョウを研究対象として種子植物にも精子が存在することを発見し、海外でもその成果に高い評価を得ました。

明治33年(1900)には、当時としては珍しい大温室が台地部に建設され、また、温室を中心とした幾何学的な園庭が整備されていました。一方で低地部には白山御殿に由来する日本庭園が残されています。現在の小石川植物園の景観はこの頃に出来上がったといえます。小石川植物園は、江戸時代の御薬園跡に始まる近代植物園であり、医学史上、植物学史上価値があること、土地の地割りの改変も少なく良好に残っていること、園内の日本庭園や植物園の樹林が美しく鑑賞の価値があることが評価され、平成24年(2012)に国指定名勝及び史跡となりました。

小石川植物園 日本庭園と旧東京医学校

小石川植物園(御薬園跡及び養生所跡)の公開情報

- 公開日 :

- 通年(月曜(祝日の場合は翌日、月曜から連休の場合は最後の祝日の翌日)・年末年始は休園)

- 公開時間 :

- 9:00 ~ 16:30(入園は16:00まで)

- 料金 :

- 一般:400円(20名以上の一般団体:300円)、小・中学生:130円(20名以上の団体で当該校の教員が引率する高・短・大学生:250円、小・中学生:100円)

旧東京医学校本館(東京大学 総合研究博物館 小石川分館)の公開情報

- 公開日 :

- 通年(平日の月曜・火曜・水曜を除く。)

- 公開時間 :

- 10:00 ~ 16:30

- 料金 :

- なし

※旧東京医学校本館から小石川植物園へ直接入園することはできません。

植物園は再入場できません。

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

お茶の水女子大学表門の地

お茶の水女子大学の歴史は、明治8年(1875)創立の東京女子師範学校に遡り、昭和24年(1949)に新制大学となり今日に至ります。関東大震災を機に湯島から現在地である大塚に移転し、附属幼稚園・小学校・高等女学校(当時)も集められました。

表門は文部省建築課の設計でRC造の表面に万まんなりいし成石(花崗岩の一種)を貼り、幾何学でシンプルなデザインですが、細部まで丁寧に仕上げています。門柱上の照明器具も幾何学的な意匠で整えられています。

昭和6~7年には本館、講堂、附属幼稚園園舎が、同11年には表門が建てられます。本館・講堂は復興事業の中核で、国立の高等教育機関にふさわしい規模と設備を有します。また皇后御臨席のための貴賓室を備え、日本の教育界における重要性を物語ります。附属幼稚園は明治9年(1876)創立で、日本最初の幼稚園といわれています。

お茶の水女子大学表門の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

護国寺本堂

護国寺は神齢山

現在の本堂である観音堂が完成したのは元禄10年(1697)で、落成を迎え将軍綱吉と桂昌院も参詣し、表参道(現在の音羽通り)も整えられ大変賑わったといいます。

本堂は和様と唐様の折衷様式で、雄大にして華麗です。桁行7間梁間7間の大造営にもかかわらず、新営の幕命から完成まで1年足らずの短期間で行われているのは驚きです。

明治期になると政財界要人の墓所が次々と建てられます。また実業家で茶人の高橋

境内には、かつて滋賀県大津市の

正面に唐破風と中門、南側に広々とした中門廊を付けるのが特徴です。南に面した一の間の大床に違い棚を設けた書院造の建物です。同じく園城寺(

護国寺 外観

護国寺本堂

護国寺本堂の公開情報

- 公開日 :

- 通年(本堂内において特別行事がある場合を除く。)毎月18日本尊開帳

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

雑司が谷を歩こう

護国寺から西側へ、首都高速道路池袋線の高架下横断歩道(護国寺西)を渡り、豊島区へ入ります。日出通りを本浄寺手前で西に曲がり、不忍通りに並行する北側の道から細い坂を登り旧マッケーレブ邸(雑司が谷旧宣教師館)へ向かいます。旧マッケーレブ邸から雑司ケ谷霊園へはすぐです。

雑司ケ谷霊園は明治7年(1874)に青山霊園、染井霊園などとともに開設した最も古い公営墓地の一つです。都指定旧跡の「ラファエル・ケーベルの墓」のほか、夏目漱石や小泉八雲、永井荷風などの著名人の墓が多数あります。

雑司ケ谷霊園からは都電の鬼子母神前駅を抜け、鬼子母神大門のケヤキ並木をとおり 子母神堂へ出ます。 子母神堂からは池袋方向への商店街を抜け、明治通りへ出て池袋へ向かいます。南池袋一丁目の交差点を西口方向へ池袋架道橋(びっくりガード)をくぐり、自由学園明日館へ向かいます。今回のルートではここで終わりですが、池袋駅方向へ向かい、としま産業振興プラザ内の豊島区立郷土資料館や池袋の地名の由来となったとされる池の跡地の一部に復元された「元池袋史跡公園」へ寄って池袋駅へ向かうのも良いでしょう。

旧マッケーレブ邸(雑司が谷旧宣教師館)

アメリカ人宣教師ジョン・ムーディー・マッケーレブ(1861-1953)は、アメリカ合衆国テネシー州で生まれ、明治2 年(1892年)に伝道のため来日しました。明治40年(1907) に雑司が谷に移り住み、昭和16年(1941)に帰国するまでの34 年間を、ここで過ごしました。青年教育のため学院を開校し、周辺には学校や自足のための菜園等もありましたが、現在では居宅であった宣教師館のみが豊島区立郷土資料館(分館)「雑司が谷旧宣教師館」として公開されています。

旧マッケーレブ邸は木造2階建てで、3面に破風板付の切妻屋根を見せ、テラス状の開放的な玄関ポーチ、大きなガラス窓と下見板張りにペンキ塗りの外観です。意匠的には19 世紀以降にアメリカで用いられたカーペンターゴシック様式で、素朴な装飾が特徴と言えます。

旧マッケーレブ邸(雑司が谷旧宣教師館)

都内でも数少ない明治期の宣教師館の一つとして貴重です。

旧マッケーレブ邸(雑司が谷旧宣教師館)の公開情報

- 公開日 :

- 通年(月曜・第3 日曜・国民の祝日の翌日・年末年始を除く。)

- 公開時間 :

- 9:00 ~ 16:30

- 料金 :

- なし

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

鬼子母神大門ケヤキ並木

都電荒川線の鬼子母神前駅から鬼子母神堂に続く参道には、約100メートルのケヤキ並木が続いています。その歴史は、天正年間(1573 ~ 92年)に雑司ヶ谷の長島内匠が土地とともに数十本のケヤキを寄植したものと伝えられています。推定樹齢600年を超える古木は、昭和10年代には19本が確認されていましたが、下水本管敷設や道路整備により伐採され、現在は参道西側に3本、東側に1本を残すのみとなっています。伐採された箇所には、地元有志や豊島区、東京都による植え替えが行われ、旧景の復元が図られています。

鬼子母神大門ケヤキ並木

鬼子母神大門ケヤキ並木の公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 終日

- 料金 :

- なし

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

雑司が谷鬼子母神のイチョウ

鬼子母神堂境内左手に根を張るイチョウの巨木は、応永年間(1394 ~1427年)に僧正日宥が植えたという伝えがあります。推定樹齢は約700年で、樹高32.5メートル、幹周6.63メートル、約10メートルの枝を四方に張り、樹勢はとても良好です。

枝の一部から乳柱が垂下しているのが確認できます。江戸時代以来、このイチョウに抱き着くと子宝に恵まれると信仰を集めたことから、「子授けイチョウ」として広く親しまれています。

雑司が谷鬼子母神のイチョウ

また、平成29年(2018)3月には、豊島区景観重要樹木の第1号にも指定されました。

雑司が谷鬼子母神のイチョウの公開情報

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 8:00 ~ 17:00

- 料金 :

- なし

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

雑司ヶ谷鬼子母神堂

雑司ヶ谷鬼子母神堂

重要文化財(建造物) 平成28年7月25日指定

鬼子母神は古くから児女を護る善神として信仰され、子宝や安産を祈念されてきました。永禄4年(1561)に畑の中から鬼子母神像が出現し、天正6年(1578)には村人の手で草堂が建てられ、寛永2年(1625)に社殿が造営されたと伝わります。ここ雑司ヶ谷鬼子母神堂には将軍の御成があり、江戸時代を通じて武家から庶民に至るまで幅広く信仰され、大いに盛況を呈したといいます。

本殿は、広島藩2代藩主である浅野光晟の正室、満姫(自昌院)の寄進によって寛文4年(1664)に建立されました。満姫は金沢藩主前田利常の3女で、本殿小屋裏の墨書にも「願主」が「利常卿之息女」で「光晟室」とあります。また「棟梁田中庄太夫宗朝 大工藝陽之住五拾八人」とあり、広島藩による造営で、藩の工匠が携わったことが分かります。

本殿は

拝殿・相の間は元禄13年(1700)の建築で、正面側は軒唐破風、邪鬼彫物の付いた千鳥破風で装飾され、また正面の吹放し部分も、龍彫物、獅子鼻、象鼻、手挟、彫物欄間等で派手に飾られています。元禄の刻銘のある寄進物が境内や堂内に数多く現存し、講中等の幅広い寄進があったことが分かります。

背面には天明8年(1788)建築の妙見宮も附属し、異なる年代の造形を組み合わせた複合的な建築として価値が高いものです。

雑司ヶ谷鬼子母神堂

板絵着色大森彦七図

都指定有形文化財(絵画) 昭和28年11月3日指定

『太平記』巻二十三に記され、後に浄瑠璃や歌舞伎に脚色された大森彦七の怪異譚に取材した武者絵で、桐材で作られた縦145センチ、横182センチの庵形絵馬の大画面に、異形の女を背負った剛勇な武者の姿が描かれています。湊川の合戦で楠木正成を自害に追い込んだ褒賞として伊予国に所領を得た大森彦七はある夜、一族が催す祝宴に向かう途上で夜道を行き悩む美女に出会い背を貸します。ところが、暗がりに差し掛かったところで女はにわかに鬼に変じて彦七が所持する霊剣を奪おうとします。実はこの女は天下転覆を狙う楠木正成の怨霊の化身だったのです。本図は、不気味な笑みを浮かべて霊剣に手を伸ばす鬼女と、異変を感じた彦七が足元の水面に映る姿を見て女の正体に気付く緊迫の一瞬を捉えています。

板絵着色大森彦七図(撮影:井上久美子)

作者の鳥山石燕(1712-88)は喜多川歌麿の師として知られる江戸後期の絵師で、『図画百鬼夜行』などの妖怪画集で人気を博しました。美女の繊細さと怨霊の醜怪さが共存した鬼女と、筋骨たくましい勇壮な彦七の姿を緊密な構図で執拗に描きこんだこの絵馬は、肉筆画の現存数が少ない石燕の作品の中でも特に彼の画技の高さを今に伝える貴重なものです。

板絵着色三人静白拍子図

都指定有形文化財(絵画) 昭和28年11月3日指定

板絵着色三人静白拍子図(撮影:井上久美子

縁金具に中村座の座紋である「隅切角に銀杏」を配した縦225センチ、横135.2センチの大絵馬に、白拍子に扮した3人の歌舞伎役者が描かれています。紅白地に八ツ藤丸紋を散らした衣装の右袖には坂東家の定紋である「三ツ大」、左袖にはそれぞれ丸枠に「志うか」「吉」「玉」の文字が配されていることから、中央の人物は嘉永期に絶大な人気を誇った女形の初世坂東しうか(1813-55)、その左右に控えている人物は実子の初世坂東吉彌(1846-73)と養子の2世坂東玉三郎(1830-72)であることが分かります。しうかは嘉永3年(1850)に中村座に加わり、同年4月の寿狂言で初世中村勘三郎(1598-1658)が創始したと伝えられる「大小の舞」という金烏帽子に水干姿で背に御幣をさし、手に中啓を持って舞う祝言舞を2世玉三郎、初世市川新車(1821–78)とともに上演しました。吉彌はこの翌年、5歳で初舞台を踏みます。この絵馬はしうかが自らの中村座での活躍と、将来この秘曲をふたりの息子と共に上演できるようにとの願いを込めて描かせ奉納したものでしょう。

作者の2代目鳥居清満(1787-1869)ははじめ

雑司ヶ谷鬼子母神堂 板絵着色大森彦七図 板絵着色三人静白拍子図

- 公開日 :

- 通年

- 公開時間 :

- 8:00 ~ 17:00

- 料金 :

- なし

小石川・雑司が谷散策コース(小石川・雑司が谷を歩いてみませんか)

自由学園明日館

自由学園明日館

重要文化財(建造物) 平成9年5月29日指定

自由学園明日館は、大正10 年(1921)に建てられた女学校の校舎で、設計は20世紀を代表する建築家、フランク・ロイド・ライト(1867-1959)と弟子の遠藤新あらた(1889-1955)です。学園の創立者は羽仁もと子(1873-1957)と吉一(1880-1955)夫妻で、ジャーナリストであった二人は新聞社で出会い、退社後に家庭雑誌『婦人之友』を創刊します。その後、自分たちの子供が学校に通うようになると、当時の学校教育に疑問を持ち女学校創立を決意します。

二人は、通っていた教会の知人である遠藤新あらたに校舎の設計を依頼します。旧帝国ホテルの現場でライトのもとで働いていた遠藤は、迷わず自分の師であるライトを紹介します。もと子の語る教育理念にライトは共感し、設計を引き受けたと言われています。

学校は昭和9年(1934)現在の東久留米市に移転し、旧校舎は「明日館」と命名され、工芸研究所など卒業生の活動の場として使われていました。平成9年(1997)に重要文化財指定を受け、約3年間に亘る大規模な保存修理工事を行いました。現在では、結婚式、コンサート、公開講座などの場として多くの人に親しまれ、“使いながら保存する文化財”の先駆的な事例となっています。

建物はライトの代表的な建築様式である「プレーリースタイル」(草原住宅)で、軒を低く抑え水平線を強調した外観です。内部は床の高さを数段ずつ変えたスキップフロアで、高さの変化とともに部屋から部屋へ、さらに外部空間へと繋がってゆきます。また、帝国ホテルでも多用した大谷石、窓や家具の六角形を基調とした独特の幾何学的デザインなど、持論である「有機的建築(organic architecture)」の概念を、至るところで見ることができます。

道路を挟んで建つ講堂は昭和2年(1927)に遠藤新の設計で建てられました。当時の遠藤は学校建築に対し多くの提言をしており、玄関の位置、音響、大空間の作り方などに様々な工夫をしています。平成29年7月には耐震対策工事が完了し、再び多くの人に利用されています。

中央棟:大正10年(1921)※日記による、設計:ライト・遠藤新

東教室棟:大正14年(1925)※婦人之友による、設計:ライト・遠藤新

西教室棟:大正11年(1922)※日記他による、設計:ライト・遠藤新

講堂:昭和年2(1927)※設計:遠藤新

自由学園明日館 内部ホール

自由学園明日館

- 公開日 :

- 通年(月曜(祝日・休日の場合は翌日)を除く。)

- 公開時間 :

- 10:00 ~ 16:00

- 料金 :

- 400円

文化財めぐりコース

東京都にある貴重な文化財を、

より多くの皆様に身近に感じていただくために、

文化財をめぐるコースを御紹介します。

SNSシェア